سلام الكواكبي/ جريدة العربي الجديد

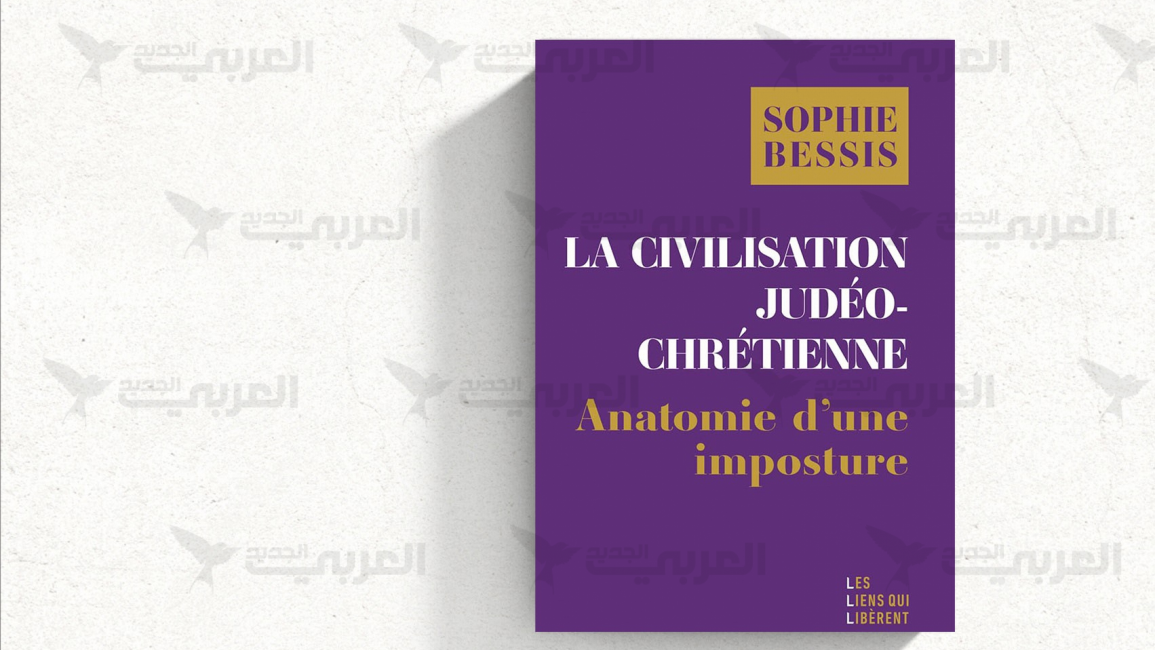

في كتابها الجديد "الحضارة اليهودية-المسيحية: تشريح خدعة" (2025)، تُقدّم الباحثة والمؤرخة الفرنسية التونسية صوفي بسيس قراءة نقدية جريئة لمفهوم شاع استخدامه في الخطاب السياسي والثقافي الغربي المعاصر. هذا المصطلح، والذي يبدو للوهلة الأولى كأنه احتفاء بالتلاقي الديني والثقافي بين اليهودية والمسيحية، لا يُعدّ، في نظر الكاتبة، سوى بناء أيديولوجي يستبطن استبعادًا ممنهجًا للإسلام، ويُوظَّف لتبرئة الذات الأوروبية من قرون طويلة من معاداة اليهود، بل ويُعيد إنتاج "آخر" جديد، يتجسّد اليوم في صورة المسلم.

تعود بسيس إلى الجذور التاريخية لهذا المصطلح لتُبيّن كيف أن أوروبا، بعد قرون من الإقصاء وممارسة العنف تجاه اليهود، ابتدعت سردية "الحضارة اليهودية-المسيحية" بهدف إعادة صياغة صورتها الأخلاقية والثقافية. فبدلًا من مواجهة تاريخها مع معادة السامية، عمدت إلى ضمّ اليهودية رمزيا إلى هويتها الحضارية، مانحة نفسها صكَّ براءة متأخرًا. وبهذا، تحوّل ما كان يُنظر إليه في الماضي بوصفه "آخر دخيلًا" إلى "حليف ثقافي"، ولكن في سياق يخدم هدفًا أكبر: تشكيل جبهة رمزية ضد الإسلام.

ترى الكاتبة أن هذا التواطؤ الجديد يُخفي عملية استبعاد مزدوجة: فمن جهة، يُطمَس الاضطهاد الفعلي الذي تعرض له اليهود في التاريخ الأوروبي، ويُحوَّل إلى مناسبة للتماهي والانتماء؛ ومن جهة أخرى، يُستَخدم هذا التماهي الجديد لإقصاء الإسلام من المشهد الحضاري الغربي، وتصويره عنصرا دخيلا عنيفا، وغير قابل للاندماج.

توظيف المصطلح لتبرئة الذات الأوروبية من معاداة اليهود

تُلاحظ بسيس، بدقة، أن الإسلام لا يُستبعَد فقط من خطاب "الهوية"، بل يُعاد تأطيره باستمرار ضمن صور نمطية سلبية: الإرهابي، المتطرف، الرجعي... في المقابل، تُقدَّم المؤسسات اليهودية في أوروبا بوصفها جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطني، وتحظى بغطاء سياسي وإعلامي يحميها من التعميمات. أما المسلم، فعادة ما يُحاسَب كجماعة لا كفرد، ويُطلَب منه أن يبرّر براءته على نحو دائم.

لا يقتصر التحليل على البعد الثقافي فحسب، بل يتعدّاه إلى الجغرافيا السياسية. فبحسب الكاتبة، لا يمكن فهم بروز مصطلح "اليهودية المسيحية" من دون التوقّف عند مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لا سيما بعد تأسيس دولة إسرائيل، إذ شكّل هذا الحدث تحوّلًا عميقًا في علاقة الغرب باليهودية، من موقع التهمة والصمت إلى موقع التبنّي والدعم. وترى بسيس أن هذا التحوّل لم يكن بريئًا، بل ارتبط برغبة الغرب في تطهير صورته، عبر دعم "الضحية" التي ساهم في اضطهادها، ولكن بشرط أن تتماهى هذه الضحية مع منظومته السياسية.

من هذا المنظور، لا ترى الكاتبة في الدعم الغربي غير المشروط لإسرائيل دفاعًا عن القيم أو الحقوق، بل تواطؤًا ضمنيًا مع مشروع استعماري جديد، خصوصًا فيما يتعلّق بفلسطين. وتحذّر من مخاطر اختزال الهوية اليهودية في الدولة الإسرائيلية، لما في ذلك من تحميل اليهود حول العالم مسؤولية لا ينبغي أن تُلقى على عاتقهم. فمثل هذا الخلط بين الدين والسياسة قد يرتدّ على الجاليات اليهودية نفسها، ويُعيد إنتاج دوائر الإقصاء باسم الدفاع عنها.

تُخصّص بسيس حيزًا مهمًا من تحليلها لمقارنة الإسلام والمسيحية من حيث الطموح الكوني. فبخلاف اليهودية التي تركّز على شعب محدد، يحمل كل من الإسلام والمسيحية طابعًا عالميًا، يسعى إلى مخاطبة البشرية جمعاء. وهذه النقطة، بحسب الكاتبة، هي ما يُغذّي جوهر التوتّر بين الإسلام والغرب، إذ إن الإسلام لا يُقصى لأنه "ديني" فحسب، بل لأنه "منافس حضاري" على مستوى الرموز والمشروعية الكونية.

غير أن الكاتبة لا تتجاهل محاولات بناء الجسور بين الأديان، وتشير إلى وجود مبادرات للحوار والتقارب بين المسلمين والمسيحيين واليهود في فرنسا وغيرها، لكنها تعتبر أن هذه المبادرات تبقى هامشية، وغالبًا ما تُوظَّف بشكل رمزي، بينما تستمر السياسات الفعلية في تغذية منطق الإقصاء والتفريق.

في خضم هذا التفكيك، لا تتردّد بسيس في توجيه نقدها أيضًا إلى الصهيونية بوصفها حركة ذات جذور أوروبية استعمارية. فهي ترى أن المشروع الصهيوني حمل، منذ نشأته في القرن التاسع عشر، سمات واضحة للتفكير الإمبريالي، رغم أنه تأسّس كردّ فعل على اضطهاد اليهود. ومن المؤشرات المقلقة التي تذكرها: تحالف إسرائيل المتنامي مع قوى اليمين المتطرّف في أوروبا، وهو تحالف يبدو مناقضًا تمامًا للقيم التي تزعم الدولة الدفاع عنها.

تضع الكاتبة يدها على العديد من النقاط الحسّاسة، وتُبقي المجال مفتوحًا لنقدٍ ذاتي لعملها، إذ تعترف – ضمنيًا – بأن بعض الزوايا لم تُعالَج بالقدر الكافي، مثل دور النساء في هذه السرديات، أو إمكانات المقاومة داخل المجتمعات المعنيّة، أو حتى غياب المقارنة مع تجارب مسيحيي المشرق أو الأرثوذكس الروس، الذين يقفون هم أيضًا في موقع ملتبس داخل خريطة الهوية الغربية.

ورغم هذه الثغرات، فإن الكتاب يُشكّل مساهمة لافتة في فهم ديناميكيات صناعة الهوية في الغرب، ويُقدّم أدوات تحليل حادّة لمواجهة الخطابات التي تبدو "بريئة"، بينما تُخفي في طياتها رواسب من العنف والإقصاء. وبذلك، يُمكن اعتبار عمل بسيس محاولة شجاعة لتعرية أسطورة باتت تتكرّر على الألسنة من دون مساءلة، وتُستخدم في رسم حدود ما يُعدّ "حضاريًا" أو "غريبًا" في عالم يُعيد باستمرار تعريف ذاته ضد "الآخر".