الشيخ د. محمد باقر كجك/ باحث في القضايا الإسلامية

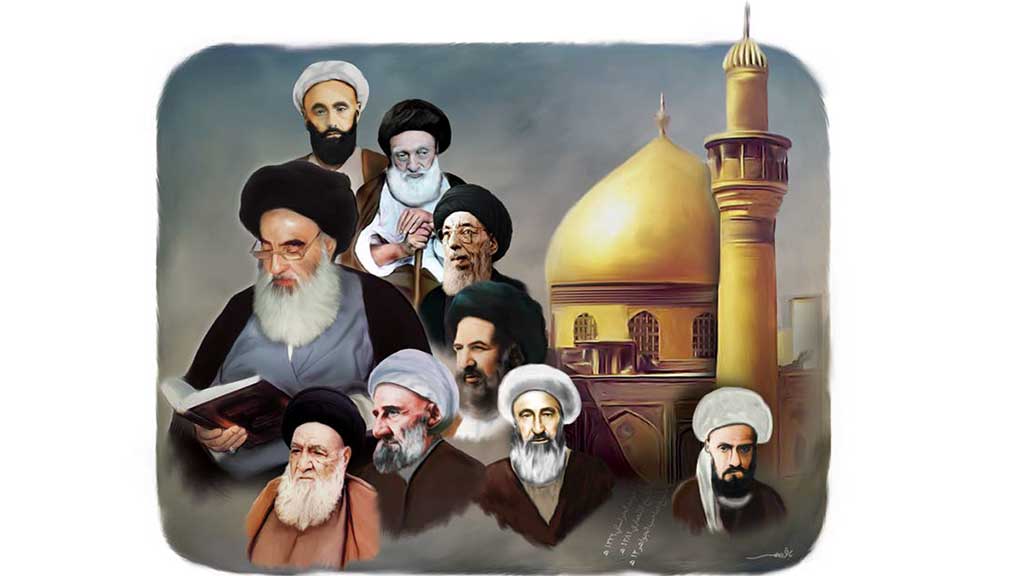

ليست المرجعيّة الدينية الشيعية مجرّد ظاهرة تاريخية، أو بنية تقليدية ناتجة عن الفراغ القيادي في مرحلة ما بعد غيبة الإمام المهدي (عج)، هي أيضًا امتداد طبيعي للقيادة الإلهية التي بدأت مع النبيّ الأكرم (ص) وتواصلت عبر الإمامة المعصومة، ثمّ اتخذت شكلًا مؤسّسيًا اجتهاديًّا في عصر الغيبة الكبرى، يؤدّي وظيفة القيمومة الدينية والاجتماعية والسياسية في الأمّة.

تعريف المرجعية الشيعية

المرجعية الشيعية هي نظام ديني- فقهي يقوم على تقليد المجتهد الجامع للشرائط، كونه القادر على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وتوجيه الأمة في شؤونها الدينية والمعيشية. تُستمدّ شرعيتها من عمق ارتباطها بالنصّ الإسلامي، ومن حضورها في التاريخ الشيعي، بوصفها سلطة بديلة عن الإمام الغائب، وتمثّل مقام الهداية والقيادة في الشأن العام. لذلك يُنظر إلى المرجع في الفقه الشيعي الاثني عشري إلى أنه "نائب عام" للإمام المهدي (عج)، ما يجعل وظيفته تتجاوز مجرد الإفتاء إلى توجيه الأمة وممارسة ولاية الفقيه في حالات الضرورة أو تأسيس نظام اجتماعي متكامل.

المرجعية امتداد للإمامة

لم يكن يومًا الفكر السياسي والاجتماعي لمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) منقطعًا عن هموم الواقع. ومن هنا؛ جاءت الفكرة المركزية التي أسّس لها الأئمة أنفسهم: أنّ الأمة بحاجة دائمة إلى من "يقدّر الأمور" في ضوء النص والعقل، ويواكب التحولات الزمانية والمكانية وفقًا لميزان القيم الإلهية. إذ منذ القرن الثاني الهجري، بدأ الأئمة بتأهيل طبقة علمائية قادرة على الاجتهاد، وتحمّل مسؤولية تفسير النصّ وتطبيقه. ولم تكن هذه التربية عفوية، لقد كانت مشروعًا تأسيسيًا: أن يُحفظ الدين عبر جماعة من العلماء، تكون على دراية بالمقاصد الكبرى للشريعة، ومتمرسة في مناهج الاجتهاد، ومتصلة روحيًا ونصيًا بالإمام المعصوم..

هذا ما أسست له الرواية المشهورة عن الإمام الحسن العسكري(ع) وشبيهاتها من الروايات، فضلا عن سلوك المعصوم نفسه- عليه السلام- وكذلك بداهة العقل في الحكم بضرورة رجوع الجاهل إلى العالم، في قول الإمام العسكري (ع): "فأمّا من كان من الفقهاء صائنًا لنفسه، حافظًا لدينه، مخالفًا لهواه، مطيعًا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه"؛ (تحف العقول عن آل الرسول، ص 497)

هكذا غدت المرجعية الشيعية، من حيث بنيتها الحركية والديناميكية، "صنيعة أهل بيت الرسول"(ع)، لا من حيث الشكل فقط، أيضًا من حيث الرؤية والغاية وهي الاستمرار قيادة الإمام في الأمة.

المرجعية في زمن الغيبة الكبرى

مع غياب الإمام المهدي (عج)، دخلت الأمة مرحلة جديدة من التحدّي. لم يعد هناك معصوم ظاهر يتولّى الأمور، لكنّ الحاجة إلى قيادة مستنيرة بقيت قائمة. هنا؛ برزت المرجعية مؤسسةً تقوم مقام الإمام في أداء وظائفه العامة، بحسب ما تسمح به الشروط والظروف. لذلك، المرجعية الشيعية لا تُفهم بوصفها مجرّد ظاهرة فقهية، هي أيضًا بنية دينية - اجتماعية ذات طابع قيادي، تؤدّي دورًا شبيهًا بدور الإمام، على قاعدة التقرّب من النصّ لا الادّعاء العصمة. الإمامة، بهذا المعنى، هي "استمرار رديف" قائم على التمسّك بالنصّ، وعلى محاولة تطبيق قيم العدالة والحق والكرامة على أرض الواقع، وبناء الإنسان في غاية أكيدة للوحي السماوي في مسار التمهيد لظهور صاحب العصر والزمان الإمام المهدي (عج).

المرجعية عامل مقوّم لبقاء الإسلام

إنّ إحدى أبرز وظائف المرجعية، في فكر أهل البيت (ع)، تتمثّل بحفظ الدين من التحريف، وتجديد حضوره الفاعل في حياة الناس. إذ إن الاجتهاد الشيعي بطبيعته غير جامد، هو منفتح على الزمن ومنخرط في معطيات الواقع. وهذا ما يجعل المرجع قادرًا على استنباط حكم الله في النوازل المعاصرة، ويؤهّله لتأدية دور الموجّه للأمة في لحظات الابتلاء الكبرى. ومن هنا، المرجعية ليست عاملًا في حفظ الإسلام وحسب؛ هي عنصر حياة وتجديد، وهي تمثّل أحد أهم شروط استمرار الإسلام بصفته دينًا يواكب الواقع، لا متحنّطًا في الماضي.

المرجعية الحيّة والمجتهدة تُتيح للإسلام أن يكون دينًا عارفًا بالتحولات، متمكّنًا من أدوات العصر، وقادرًا على تجنيب الأمة الغرق في المشاريع الخارجية، سواء أكانت مشاريع علمانية إقصائية أم تيارات متطرفة تدّعي الانتساب إلى الدين.

تحدّيات المرجعية

لم تكن المرجعية الشيعية يومًا بمنأى عن التحديات الكبرى التي طرأت على المجتمعات الإسلامية، في أعقاب نشوء الدولة الحديثة ونظريات السيادة واحتكار السلطة. إذ مع تفكك البنى التقليدية لأطر الحكم في المجتمعات وانفصال الدين عن الحقل العام، برزت إشكاليات عدّة أمام المرجعية، تمثلت في: تآكل تأثيرها في النخب، انفصال الشرعية الدينية عن السلطة السياسية، إعادة تعريف "القيادة" خارج المفهوم الإماميّ.

مع ذلك؛ أثبتت المرجعية حضورًا نوعيًا في إعادة إنتاج الذات والتموضع داخل السياق المعاصر. ومن أبرز التحوّلات التي طرأت على المرجعية في العصر الحديث: تطوّر أطروحة ولاية الفقيه التي مثّلت، من وجهة نظر مدرسة الإمام الخميني الراحل، محاولة راديكالية لاستعادة البعد التنفيذي والتدبيري للإسلام ضمن إطار ديني – اجتهادي مؤسسي. لقد قامت هذه النظرية على مبدأ أن دور المرجعية لا يقتصر على حارسة المعنى الديني، هي أيضًا مؤهّلة لإدارة الشأن العام، تأسيسًا على الفقه الاستنباطي وقواعد الاجتهاد ورؤية إلهية للعدل والقيادة.

إن ولاية الفقيه، بهذا المعنى، هي توسعة لمهمّتها وليست انشقاقًا عن المرجعية: من الفتوى والتقليد إلى التدبير العام وإدارة الدولة. المرجع/ الفقيه يتحوّل، هنا، إلى نقطة التقاء بين النصّ والحكم، بين الشرعية والمشروعية، بين الأمة والنظام. وهذه النقلة، وإن كانت محل نقاش واسع بين مدارس الاجتهاد الإسلامية، كشفت قدرة المرجعية في التكيّف مع متغيّرات السلطة، من دون أن تفقد جذورها النصّية.

هذا؛ وفي الوقت الذي تواجه فيه المرجعيات التقليدية في العالم الديني أزمة تمثيل وانفصال عن الجمهور، تبدو المرجعية الشيعية، بفضل بنيتها الهرمية ونظامها الاجتهادي، أكثر قدرة على البقاء، ولها الحضور الفاعل في ملفات الحياة العامة، السياسية والثقافية والاقتصادية، وحتى التقنية، كما نلاحظ في خطابات الإمام الخامنئي الولي الفقيه عن الذكاء الصناعي والفضاء السيبراني مؤخرًا.

في الختام

جسّدت المرجعية الشيعية، منذ نشأتها، ذلك النموذج المتفرّد في قيادة الأمة من داخل النصّ، وعبر بوابة الاجتهاد الحيّ. هي ليست ظلًا باهتًا للإمامة، ولا بديلًا رمزيًا عنها، هي نوعٌ من الوجود العمليّ المتحرك للإمام في حياة الناس. من هنا، كان يُنظر إليها بوصفها قيادة معتصمة بالنص، لا تحكم بعقلها المجرد، بل تسير في ضوء العصمة، وتستضيء بالوحي، وإن لم تكن معصومةً ذاتًا.

اليوم، في ظل أزمات الهوية وتصدّع المرجعيات العالمية وانفصال الإنسان عن جذوره الروحية، تبرز المرجعية الشيعية مركزًا في توازن معرفي ووجداني، يحمل في جوهره القدرة على تأمين نمط حياة رسالي متصل بالله، منفتح على العصر، عارف بمكامن القوة، ناظر إلى مستقبل الأمة أمانةً إلهية لا تُفرّط.

المرجعية التي تنطلق من الإمامة، وتعود إليها، لا تُقاس بعدد أتباعها أو فتاواها، إنما بقدرتها على تجسيد مشروع الإسلام الأصيل في الزمان المتغيّر، وأن تكون - كما أراد لها الإمام الصادق (ع)=- "حصن الأمة" و"بصيرتها".