أمل سيف الدين (صجيفة الديار)

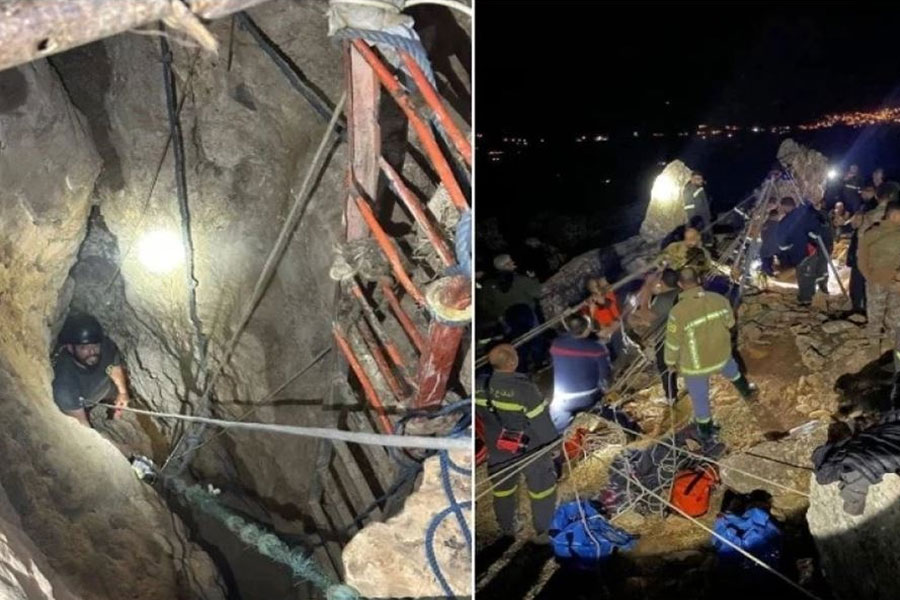

في بعلول البقاع الغربي، تحولت ليلة بحث عن "كنز" إلى مأساة قابلة للتكرار. انتشل عناصر الدفاع المدني جثتين من داخل نفق قيد الحفر، بعد أن تبيّن أن أحدهما لبناني والآخر سوري الجنسية، فقدا الوعي داخل النفق الذي بلغ عمقه نحو 22 متراً، جرّاء نقص الأوكسجين. استغرقت عمليات الإنقاذ نحو خمس ساعات، بسبب ضيق المكان وصعوبة الوصول، ثم نُقلت الجثتان إلى أحدى المستشفيات، فيما باشرت الأجهزة المعنية التحقيق بإشراف القضاء المختص.

ما بدا في البداية حادثاً فردياً، كشف عن سلسلة من الحقائق: الموقع النائي الذي لا تصل إليه المركبات، الجماعات التي تستغل الحاجة الاقتصادية، والدور الذي يلعبه "المشعوذون" في إيصال أشخاص إلى حفر قاتلة.

الأسماء معروفة لدى مصادرنا الميدانية: رشيد حصيد من غزة (لبناني الجنسية) ويوسف الحجي بن يوسف من حلب (سوري الجنسية) — شابان نزلا إلى حفرة عمقها تجاوز 20 متراً، حفراها بأيديهما مستخدمين سقالة وسلّماً وأدوات بدائية (شريط كهرباء ولمبة ومولد كهرباء). استمرّ العمل على مدى أيام قبل وقوع الحادث، وسقطت صخور على الاثنين فأُنقطع عنهما الأوكسجين.

شاهد ميداني روى أن هناك شخصاً ثالثاً رافقهما حاول سحبهما فلم يستطع، فهرع طالباً المساعدة، فحضرت قوة من شرطة البلدية والجهات الأمنية، وبقيت الفرق أكثر من سبع ساعات حتى تم إخراج الجثتين. المشهد يتكرر في ذهن أي قارئ: جهد بشري محدود في وجه عمق أرضي قاتل، وتأثير الحاجة التي تُخرِج الناس من منازلهم إلى أنفاقٍ لا تعرف الرحمة.

رئيس بلدية بعلول لـ«الديار»:.. ليس كنزاً ولا آثاراً

وفي هذا الخصوص، قال رئيس بلدية بعلول إبراهيم درويش لـ «الديار»، إن الحادث وقع في قلعة بعلول، التي تبعد عن البلدة «حوالي 10 دقائق بالسيارة»، مع ملاحظة مهمة: الطريق فعلياً غير قابلة للوصول بالسيارة، والوصول إليها يكون سيراً على الأقدام. وأكد أن الشابين ليسا من بعلول، وأن الشاب الثالث مرافقه سوري أيضاً. ونبّه إلى أن هذه هي «أول مرة يموت أحد في المنطقة بسبب هذه الحادثة»، رغم تكرار محاولات تنقيب سابقة ، حيث تم القبض على بعض الأشخاص وفرّ آخرون.

تفسيره للحادثة ركّز على العامل الاقتصادي: «الوضع الاقتصادي هو أساس ما جرى في كارثة بعلول، حيث يلجأ بعض الأشخاص إلى أمور غير منطقية وغير قانونية، للتخلص من العبء الاقتصادي». وأوضح أن البلدية تسيّر دوريات وتنسق مع القوى الأمنية، لكن الطبيعة الوعرة للمنطقة تُصعّب ضبط هذه الظواهر.

كان واضحاً لدى درويش رفضه القاطع لاحتمال وجود كنوز حقيقية في البلدة: «لا يوجد في بعلول مناطق أثرية أو كنوز، بل كل ما يقال هو أقاويل، والسبب لهذه الأقاويل هي العوامل الطبيعية مثل الصخور اللافتة». ووجه رسالة مباشرة لشباب المنطقة: «لا تصدقوا هذه الأقوال ولا تضحّوا بحياتكم بسبب أمور غير صحيحة». وطالب القوى الأمنية بـ«ملاحقة المشعوزين الذين يستغلون المواطنين الذين يلجؤون إلى التنقيب، بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة ويخسرون حياتهم».

من جهة أخرى، يقدّم هذا الكلام صورةً متطابقة مع ما رآه المسعفون والأهل: الموقع ليس موقعاً أثرياً مُعلنًا، بل تهيّؤات ومعطيات طبيعية تُسوَّق على أنها دلائل دفائن.

صائد الكنوز: حكمة مكسورة وهوس قاتل

في مقابلة موسّعة مع من يُعرّفون أنفسهم بمنقّبي الآثار، تظهر رواية مختلفة لكنها ليست متناقضة، إنها رواية مدفوعة بالحاجة، مدعومة بخرافات تُغري وتُعمى. يقول أحدهم، الذي قدّم نفسه باسم سامر، إن صائدي الكنوز يسعون لتحسين أوضاعهم المادية، وإن البحث عن الكنوز أصبح "هوساً" لدى مجموعة ليست بالقليلة. ويصف كيف أن القصص والأساطير تنقلب إلى دليل عملي: علامات ونقوش على الصخور، «السيخ النحاس» الذي يكشف عن الفراغات والمعادن، وروايات عن جرار الذهب اللامع.

ويحكي سامر حادثة أثرت في حياته: في 2014 جاء أشخاص من تركيا يحملون مخططاً محدداً، وطلبوا منه إرشادهم في عملية البحث عن قطع نادرة. تلك التجربة، كما يقول، فتحت عينيه على مصدر جديد للكسب. بدأ بالتنقيب مستنداً إلى قواعد شعبية: أن يكون النقش على صخر ثابت يزيد وزنه عن طَن ونصف، وأن تكون العلامة الحيّة (شكل ديك أو نسر أو عقرب)، وأن تكون محمولة على ارتفاع معين. لكن سامر نفسه يردف اعترافاً قاسياً: كل هذه الأمور «غير منطقية» وتفتقد الدليل العلمي، وغالباً ما تُستغل من قبل مشعوذين محترفين لبيع الوهم.

سامر يوضح أيضاً جانباً مهماً: أساتذة تاريخ وباحثون قد يستغلّون معرفتهم، وهم الأقدر على قراءة العلامات، لكن كل ذلك لا يضمن العثور على شيء ذي قيمة. ويختم بواقعية مُرة: «أستبعد أن نجد كنوزاً بالمعنى المأمول، إذ مضى عليها ألف عام وعدد من عمليات التنقيب المتكررة"، ويضيف أن "الصدفة أحياناً تُدِلّ على اكتشافات سطحية لا تتجاوز ثلاثة أمتار ، لا كنوز دفينة على نطاق واسع كما تُروَّج.

نصوص تحظر التنقيب... وممارسة تترك ثغرات

القانون اللبناني واضح في تحريمه للتنقيب عن الآثار من دون ترخيص. يستند الإطار القانوني إلى القرار رقم 166/ل.ر. (7 تشرين الثاني 1933) الذي يعرف الآثار، ويضع شرط الترخيص لأي أعمال حفر والتنقيب، ويُلزم بالإبلاغ الفوري عن الاكتشافات الصدفة. المواد 28 و29 و30 من القرار تحظر الحفريات من دون إذن، وتخوّل الدولة مصادرة المكتشفات ومقاضاة المخالفين، فيما يمنع القرار إخراج الآثار من البلاد إلا بإذن خاص. كما تُكمل مواد قانون العقوبات (732، 733، 734) الحماية بعقوبات على التخريب والنهب، ومنها «الحبس حتى سنتين والغرامة» لمن يهدم أو يخرّب أو يشوّه آثاراً ذات منفعة عامة.

لكن تطبيق هذه القوانين يواجه تحديات: ضعف المراقبة الميدانية، صعوبة الوصول إلى المواقع النائية، وانتشار وسطاء ومشعوذين يستغلون الفقر. النتيجة: قوانين على الورق وحفر قاتلة في الواقع.

فحادثة بعلول ليست مجرد خبر يُدفن مع بقية الأخبار، إنها إنذار. هناك مشعوذون يبنون سلالمهم على يأس الناس ويبيعون لهم سراب الثروة. ثمة حاجة ملحّة لحملة توعية محلية، لرفع الجهوزية الأمنية في المناطق النائية، ولتفعيل آليات حماية العاملين في الحقول والجبال. كما يجب أن تُلاحَق ممارسات من يغري الآخرين بالوهم ويعرضهم للموت.