أرنو شابرول/ ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف

جريدة القدس العربي

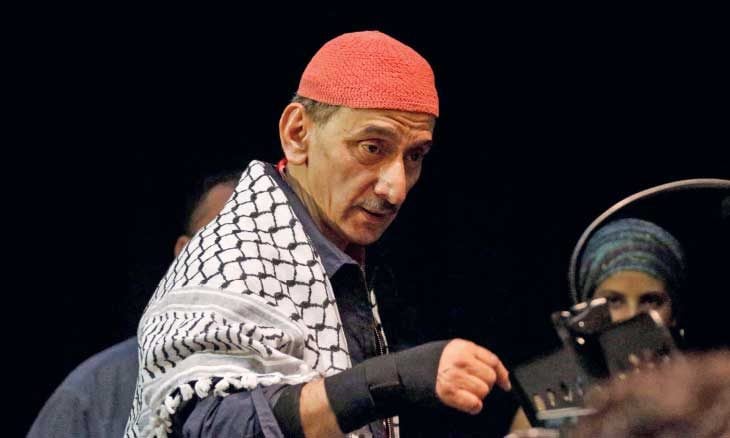

تحتفي هذه الدراسة التي تقدم ترجمتها العربية بالحضور القوي والاستثنائي للفنان والكاتب اللبناني زياد الرحباني، الذي غادر عالمنا مؤخرا. يسعى الأكاديمي الفرنسي أرنو شابرول الأستاذ في المعهد الفرنسي للشرق الأوسط إلى الاستقراء النقدي لهذه التجربة ذات الثراء اللافت، في ارتباط بسيرورة التحولات السياسية والثقافية، التي شهدها المجتمع اللبناني قبيل وعقب الحرب الأهلية.

غير أن ما ميز تجربة زياد في مستوييها الإنساني والفني، تمرده على المتعاليات والأعراف النمطية الموروثة، وتحرره من الإرث الثقيل للأم الأسطورة فيروز ومدرسة الرحابنة، والانتماءات العقدية والطائفية. ينضاف إلى ذلك التعدد الذي وسم حضوره الفني وتوزعه بين الموسيقى والمسرح والبرنامج الإذاعي المستثمر لأسلوب الساركازم.

أفصح زياد الرحباني عن حضوره في الساحة الفنية في ختام سيرورة طويلة من تسييس المجتمع اللبناني. وخلال سنوات السبعينيات شهد لبنان انبعاث أشكال جديدة من التعبير السياسي، تجسدت تخصيصا في ميلاد التيار النقابي الطلابي. وقد أسهمت الصدمة إثر هزيمة 1967 في تأجيج مجموعة من الأسئلة والمراجعات النقدية، وقد اتسمت هذه المرحلة بحماسة نخبة مثقفة ذات توجه راديكالي، وتعبئة قوية للأوساط الثقافية والطلابية حول ثلاثة أقطاب: الدعم غير المشروط للقضية الفلسطينية، والمطالبة بالعدالة الاجتماعية ودمقرطة النظام السياسي وتخليصه من هيمنة الطابع العقدي.

كانت الدينامية السياسية قابلة للإدراك أيضا، في محتوى الإنتاج الثقافي بدلالته الأرحب. وكانت بيروت مقصدا ومحجاً للمنفيين العرب، من مختلف المشارب والاتجاهات، وقد واكبت تدفقهم موجات من الأزمات والمصاعب التي كانت الأنظمة العربية نهبا لها. وقد أسهم هذا الحضور العربي المتعدد والمسيس بقوة في دعم وتعزيز قطاع النشر اللبناني. وقد تحول هذا الذي اضطلع بدور الوساطة بين الكتاب وجمهور القراء إلى حاضن رئيسي للسجالات الأيديولوجية وجعل من بيروت بوتقة للإنتاج الثقافي العربي. أصبح الصدور المتزايد للمجلات الثقافية ومحتواها، شاهدا على التأثير الذي يمارسه المكون السياسي على الحقل الثقافي. وقد تضاعفت قوة وهيمنة التأثيرات الأيديولوجية، مقارنة بالاختيارات الجمالية، مع اطراد وتيرة الأزمات في البلاد. وقد احتضن المشهد الثقافي اللبناني أشكالاً تعبيرية جديدة سرعان ما جرى استقطابها للقضية الثورية. كان للأمر تعلق بالعهد الذهبي للمسرح والأغنية السياسيين وإن كانت الرغبة في التعبير حسب الفنان اللبناني عبيدو باشا، أكثر أهمية من الشكل.

يتعلق الأمر بمسرحيتين أدرجت ضمنهما أغان ذات مضمون سياسي. الاقتباس الذي أنجزه المخرج جلال خوري لمسرحية برتولت بريشت «صعود أرتورو أوي»، ومسرحية «مجدلون» التي أبدعها محترف بيروت للمسرح. وقد رافق عبيدو باشا وبول مطر وسامي حوات ومارسيل خليفة بوصفهم ممثلين ومؤلفين لهذا النوع الموسيقي الجديد، وبدرجات متفاوتة تطور هذين الشكلين الفنيين الجديدين. وقد لحن زياد الرحباني من جهته العديد من الأغاني لمسرحياته الخاصة، قبل ان يفصح عن حضوره بشكل أقوى في سياق هذه الدينامية من خلال ألبومه «أنا مش كافر». كان دخول زياد إلى الحقل الفني اللبناني مبكرا، بوصفه نجل فيروز وعاصي الرحباني. وقد حدث ذلك بشكل متزامن في حقلي المسرح والموسيقى. وقد رمز هذا الاستعداد قبل أي شيء إلى اشتغال على موروثه الفني؛ حيث كان ينظر إلى أبيه وعمه باعتبارهما رائدين في شكل الأوبريت داخل لبنان. وكانت مساهمته الاْولى في سياق «الإنتاج العائلي». كان عازفا على البيانو في مسرحية «المحطة» في العام 1973، علاوة على كتابته وتلحينه لأغنية من أداء فيروز «سألوني الناس». بيد ان استقلاله سوف يتأكد في السنة ذاتها. وقد اضطلع وهو في سن السابعة عشرة بإخراج مسرحيته «سهرية»، التي مثلت رغم حضورها الباهت في الريبرتوار اللبناني جواز سفره إلى عالم الفن في لبنان. وهي تشكل من جهة امتدادا لعمل «الرحابنة» بحكم إطارها «القروي» وذريعة لسلسلة من الأعمال الموسيقية، وسوف تكرس من جهة أخرى صورة زياد بمختلف أبعادها التي أصبحت مميزة له، وأقصد كونه ممثلا وملحنا وكاتبا مسرحيا.

سوف يتعين علينا الانتظار سنة أخرى، قبل أن يعلن زياد عن ولوجه إلى الساحة الفنية البيروتية، حين استدعاه الحزب الشيوعي اللبناني كي يقدم مسرحيته «سهرية»، وسوف يلحن بالمناسبة نشيدا ثوريا بعنوان «يا رياح الشعب» كتبه ميشيل سليمان. لم يكن الدور الذي اضطلع به الحزب الشيوعي بسيطا؛ إذ اضطلع بإتاحته منبرا لفنانين جدد بوظيفة تكريسية شأنّ مؤسسات موازية من قبيل كلية الفنون الجميلة التي تأسست عام 1965.

شكلت مسرحية «نزل السرور»، فرصة للقطيعة مع الرؤية المسرحية للرحابنة؛ إذ لم يعد الفضاء الدرامي قرويا، وأنما أصبح حضريا. وسيتعرف المتفرج على بيروت منذ المشهد الافتتاحي. وتبقى الموسيقى مكونا رئيسيا في لغة الكاتب، وإن كانت لا تخلخل انسجام الحكاية. غير أن الطابع الهجائي لمسرح الرحباني الذي سنعثر عليه في مسرحية «نزل السرور» هو الذي سيحدد القطيعة ويفصح عن صراع مع الرؤية الشاعرية التي يقدمها الرحابنة عن الموروث اللبناني. يجسد هذا العمل على الركح الاختيارات السياسية لزياد، ويحتفظ بصلات مباشرة مع الأحداث الراهنة، ويقدم مظاهر متعارضة لأنماط الالتزام الثوري وانتظارات الجماهير.

لم يتجسد التزامه فقط في الممارسة المسرحية؛ إذ سوف يستقر بعد سنة من اندلاع الحرب الأهلية في القسم الغربي من بيروت، احتجاجاً على سقوط مخيم تل الزعتر الفلسطيني. وقد تميز ذلك بمشاركته في سهرة موسيقية في الجامعة الأمريكية. وكان مرور ابن عاصي وفيروز إلى الصف المساند للفلسطينيين، يضفي نوعا من المشروعية على القضية الوطنية. وفي غضون صيف 1976 سيشرع زياد في بث برنامج إذاعي «بدنا طيبين قول يا رب»، بتعاون مع المخرج السينمائي جون شمون، وقد حظي بنسبة متابعة كبيرة في بيروت، وكان العديد من المثقفين والفنانين والسياسيين هدفا لسخريتهم اللاذعة بسبب عدم اعتناقهم للمبادي الثورية، أو تناقض مواقفهم معها، أو إيثارهم للحياة البورجوازية، أو مغادرتهم للبنان إبان الحرب الأهلية.

زياد الرحباني والفن الملتزم

كان الواقع المعيش بالنسبة لزياد مصدر إلهام، وقد مثل الهجوم على بنك أمريكا في بيروت أساس مسرحيته «نزل السرور». وعكست مسرحيته «بالنسبة لبكرة شو؟» بشكل غريب ذكريات عمله عازف بيانو في بارات بيروت. وقد مثل رفضه التعاون مع فنانين محترفين، عزوفا عن نظام الإنتاج التجاري الذين معه ينهض على أساس النجومية. وكان حريصا صحبة فريق عمله على تخفيض ثمن الدخول.

لم يتابع زياد الرحباني خلافا لغالبية رجال المسرح في لبنان دراساته الجامعية. وكان قد التحق بمدرسة سيدة الجمهور في بيروت، التي يرتادها أساسا أفراد الطبقة البورجوازية المسيحية والفرنكفونية. كانت أسرة الرحباني قد ارتقت اجتماعياً بفعل النجاح الكبير لفيروز، وإن حافظت على تواضعها. وكان زياد والحالة هذه من تلاميذ المدرسة القلائل، الذين يتحدثون العربية. وكان ذلك سببا في تهميشه من لدن أترابه وطاقم التدريس. كانت عزلته داخل المدرسة وبيت العائلة قد دفعا به إلى المغادرة في وقت مبكر، بقصد العمل عازفا للبيانو في بارات العاصمة اللبنانية. ولم يوفق قط في الحصول على شهادة البكالوريا.

هكذا إذن وعلى الرغم من الارتقاء الاجتماعي لأسرة الرحباني، فإن الإخفاق الدراسي لزياد أوقف سيرورة تحوله من وضعية «فنان»، إلى وضعية متعلم أو مثقف، التي يتمتع بها غالبية رجال المسرح في لبنان، إذا أخذنا بعين الاعتبار مستوى تعليمهم والشواهد الجامعية التي حصلوا عليها، والكتب التي أصدروها. وليس ثمة مقابلة يجريها لا تكشف عن وضعيته الملتبسة؛ إذ ينكر بشكل منتظم أي معرفة، أو اقتدار نظريين في المسرح، رغم الاعتراف الكبير بتجربته المسرحية إبان الحرب الأهلية. وهو يحظى بشعبية استثنائية ونسبية في آن واحد. وتجذبه وضعيته بوصفه فنانا، ولكنه يجد نفسه ضدا على إرادته جزءا لا يتجزا من الدوائرالثقافية العليا.

يحفل استقراء التجربة الفنية لزياد الرحباني بالكثير من السمات الإيجابية؛ اذ تسلط الضوء على العلائق الموجودة بين المسرح والموسيقى خلال هذه المرحلة. ونلاحظ والحالة هذه ممارسة توحد بين هذين الفنين وتدعمها الاشتراك في القيم السلوكيّة والأيديولوجية، التي تجد تجسيدها في تلكم الرغبة في خلخلة نمط الإنتاج الفني الاستهلاكي.