فؤاد بزي (جريدة الأخبار)

رغم الترويج الإيجابي المرافق لمشاركة لبنان في «اجتماعات الربيع» الخاصة بصندوق النقد الدولي، إلا أنّ ما طلبه الصندوق من الحكومات السابقة أدّى إلى تفكيك القطاع العام وإفراغه ودفعه إلى الشلل التام. فمنذ عام 2017، تمكّن الصندوق من إدخال التعديل الأهم على الموازنات الحكومية، ومنع بموجب القانون الرقم 66 التوظيف، إذ تمّ إيراد بند دائم في الموازنات، عرف بـ«بند وقف التوظيف في القطاع العام»، تكرّر في كلّ الموازنات اللاحقة.

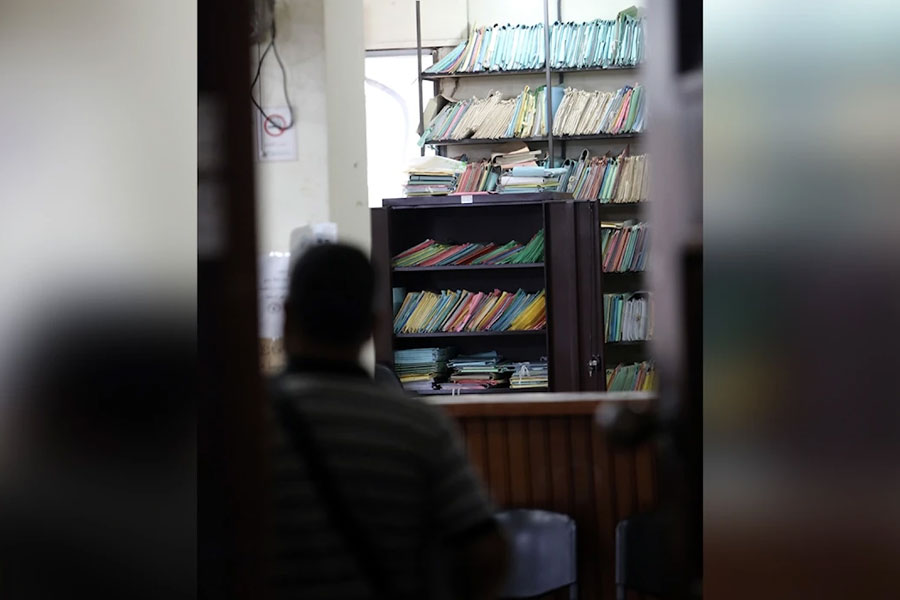

وشملت مفاعيل هذا القانون جميع الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، ولم يستثنِ سوى تعيين أفراد السلك القضائي ودورات تطويع العسكريين. وبعد ذلك أتى الانهيار، ثم مزيد من التقشّف الذي ترجم في موازنة 2023 التي أقرّت بطلب من الصندوق، ما أغرق القطاع العام بفراغ وشغور نسبتهما 80% بحسب أرقام مجلس الخدمة المدنية.

يعلّق عدد من المديرين العامين على أرقام الشواغر بتأكيد «خسارة الدولة للكفاءات من موظفيها»، إذ «ضرب الشغور الإدارة العامة من رأسها إلى أخمص قدمها». فكلّ سنة يخرج من الوظيفة العامة إلى التقاعد حوالى 450 موظفاً، بحسب أرقام مجلس الخدمة المدنية. وبسبب سياسة عدم التوظيف وسيف الصندوق المسلط على رقبة القطاع العام، لا يُستبدل هؤلاء. وخلال السنوات الخمس المقبلة، أي حتى نهاية عام 2030 سيخرج 2850 موظفاً إلى التقاعد، من دون احتساب الموظفين الذين يطلبون مغادرة الوظيفة العامة إما لأسباب عائلية أو لإنهاء خدمتهم للعمل في مجالات أخرى.

إزاء نزف الموظفين المستمر، يظهر التوجه الحكومي بطاعة الصندوق ومنع التوظيف عبر أرقام موازنتي عام 2024 و2025، إذ لم يُرصَد لإجراء مباريات توظيف عبر مجلس الخدمة المدنية سوى مبلغ مليار ليرة، أي 11 ألف دولار فقط. ما يعني أنّ الدولة لا تريد إجراء مباريات جديدة، فالمبالغ لا تكفي لاستقطاب أساتذة الجامعات وتعيينهم في اللجان الفاحصة، تقول مصادر «الأخبار» في مجلس الخدمة المدنية.

في المقابل، لم تقدّم سياسات صندوق النقد بديلاً لإدارات الدولة، واقتصرت مشاريعها المشتركة مع الإدارات العامة على ورش وبرامج تدريب لمن تبقى من موظفين لـ«المساعدة الفنية لإدارة المالية العامة»، أو «إصلاح إدارة الضرائب»، أو «تطوير القدرات الإحصائية». بمعنى آخر، ضرب صندوق النقد الدولي الهيكل الأساسي للقطاع العام، أي الموظفين، واهتمّ حصراً بتحسين أداء المالية العامة للدولة. وروّج لمفاهيم تحوّلت إلى نصوص مقدّسة لدى الحكومات المتعاقبة مثل «تقليص حجم القطاع العام، وإصلاح نظام التقاعد، وتحسين الكفاءة والإنتاجية، وإعادة هيكلة الرواتب».

في المقابل، وجدت السلطة في تنفيذ وصايا التقشف الصادرة عن صندوق النقد، مناسبة للانقضاض على القطاع العام وتفكيكه. فوضعت سيف الصندوق على رقبة الموظفين لمنعهم من التفكير في أيّ زيادة على الرواتب، وجعلت عبارة «تعديل سلسلة الرتب والرواتب» من المحرّمات. ولتسيير القطاع العام بحدّه الأدنى، طبقت توصيات الصندوق بحذافيرها، فجمدت أرقام الرواتب على ما كانت عليه عند إقرار السلسلة عام 2017. ولم تقدم على زيادة قيمة الرواتب التي انهارت بنسبة 98% بسبب تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار إلا بـ«مساعدات اجتماعية» تدفع من خارج أساس الراتب، ما يعني أنّها منعت الموظفين المقبلين على التقاعد كما المتقاعدين من أيّ استفادة. على سبيل المثال، أساس راتب الموظف في الفئة الثالثة في الدولة حوالى 3 ملايين ليرة، أي أقل من 34 دولاراً، وهذا الرقم ثابت منذ عام 2017.

ترجمة هذا الأمر جاءت «إعادة هيكلة الرواتب» الذي مارسته السلطة التي امتنعت عن الاعتراف بالزيادات على الرواتب باعتبارها حقّاً أصيلاً يندرج ضمن أجور هؤلاء، بل أعطتهم إياه تحت مسميات مختلفة مثل «مضاعفة أساس الراتب، بدل صفائح بنزين، بدل مثابرة، بدل إنتاجية لموظفي السلك التعليمي». وبحسب مصادر وزارية مواكبة لتلك الزيادات «تقصّدت اللجان الوزارية التي بحثت الزيادات عدم إغضاب صندوق النقد، فأبقت الزيادات خارج أساس الراتب، ما يؤدّي حكماً إلى استثناء المتقاعدين منها، ويخفّف من الكتلة المالية المطلوب صرفها».

كما ربطت الحكومة، لأول مرّة، الزيادات على رواتب الموظفين في الخدمة بأيام الحضور إلى العمل. فلا يستحق الموظف «بدل المثابرة» إلا في حال حضوره إلى مركز العمل، وأداء المهمات المطلوبة منه خلال 21 يوماً في الشهر على الأقل. وللتأكد من تلبية هذا الشرط، حوّلت الحكومة الموظفين إلى «شرطة دوام»، وفقاً لوصفهم، فانتُدب في كلّ دائرة أو مديرية معيّنة موظف، وأوكل إليه أمر القيام بـ«تعداد يومي للموظفين صباحاً وقبل موعد المغادرة». ثمّ يرفع «الموظف الناظر» لوائح الحضور لرئيس الدائرة أو المدير، وبدوره يقوم بإرسالها مع جداول الحضور إلى المالية لدفع «بدل المثابرة».