رامي أبو شهاب/ القدس العربي

لا يمكن لأي قارئ أو متابع إلا أن يقر بأن كتابة السيرة من لدن مثقف فلسطيني قد تتغاير بتكوينها أو رؤيتها عن كتابات أخرى، إذ لا يملك الفلسطيني رفاهية أن يرى العالم بمنظور آخر سوى الذات، التي بدت أقرب إلى وعاء ينوء بثقل اللاوعي الجمعي الذي ينهض على سردية الاستلاب، والهجرة، واللجوء، والأهم التشظي، وما يكمن نتيجة ذلك من أثر، وحين تواجه سيرة مثقف فلسطيني وازن مثل فيصل دراج فإن التوقعات تبدو رهينة تساؤل يتصل بأي توجهات يمكن أن تذهب إليه السيرة! وكيف يمكن أن نقترب من عوالم كاتب لم نعرفه، إلا خلال كتبه النقدية؟ أو ما خطه من قراءات ومشاريع فكرية؟ غير أن العنصر الذي يثير القارئ تلك المناطق المخبوءة والمستترة من كل ذات، بمعنى النموذج السيري التقليدي المتعلق بالخفايا والأسرار، والبوح والنقد والتعليق، ويبدو أن تعلق قارئ السيرة يتصل بتوجهين: الأول الرغبة في المعرفة الفضولية ضمن السياق الفكري والتاريخي، والثاني يذهب إلى التركز على النموذج المرحلي، بدءًا من مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب بمعنى النموذج الإنساني السابق على تشكل قيم الوعي العميق.

غير أن ثمة مرحلة أخرى تتصل بالرغبة في تتبع عملية تشكل الوعي في مرحلة التشكيل، أي القراءات ورؤية العالم، التي يكون زادها الكتب والتقاطعات أو التجارب الشخصية والعاطفية.

لا يحتاج فيصل دراج إلى تعريف، فابن قرية الجاعونة – شرقي صفد – حاضر في المشهد الثقافي العربي منذ الثمانينيات إلى الآن، فقد شملت مقارباته الأدب والسياسة والفلسفة والفكر والثقافة عامة، ولديه كتب مركزية أهمها: «نظرية الرواية والرواية العربية»، و«ذاكرة المغلوبين»، و«الشر والوجود»، وغيرها من الأعمال المركزية في الثقافة العربية، بالإضافة إلى إسهامات بحثية في العديد من المؤسسات ومراكز الأبحاث.

وعي النموذج

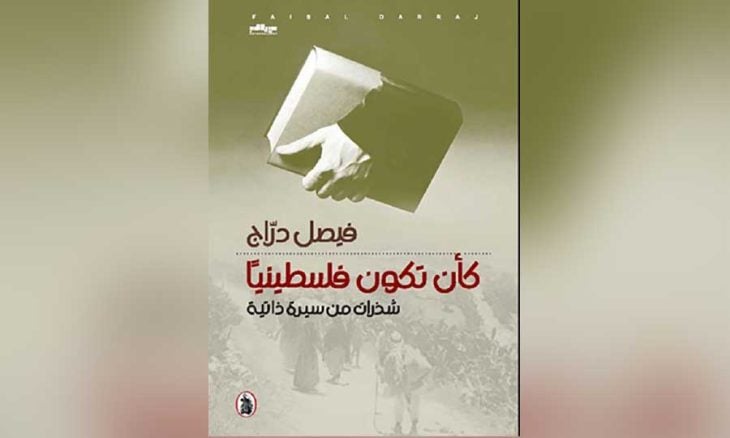

على ما يبدو فإن السيرة التي جاءت بعنوان إشكالي «كأن تكون فلسطينيًا: شذرات من سيرة ذاتية» – المؤسسة العربية للدراسات والنشر- تستدعي من القارئ أن يسعى إلى تفكيك الدلالة، ولاسيما من ناحية الإحالة في بعديها الفلسفي والإنساني، في حين أن العنوان الثاني يحيل إلى معضلة تتعلق بصيغة السيرة، وتشكلها كونها تحيل إلى شذرات، ما يعني نفي البعد الخطي أو الزمني بهدف إبراز رؤية التشظي على مستوى البينة، انطلاقًا من رؤية جان مارك فري، حيث الهوية تتشكل عبر أنماط خطابية، فالسيرة من وجهة نظره تتخطى مفهوم السرد الشخصي، إلى كونها أقرب على فعل نقدي ينهض على بنية حوارية تتصل بالماضي والحاضر كما المستقبل أيضًا. على ذلك فإن «كأن تكون فلسطينيًا» تتجلى في منطقة بينية، بين الاستفهام أو الإقرار الوجودي الذي يبدو موجهًا للذات أو الآخر، فالعنوان ينطوي على شيء من الارتياب تجاه الهوية التي تبدو معلقة، كما أن العنوان لا يحيل إلى ذات الفلسطيني فحسب، إنما إلى مخاطب قد يعني الآخر الذي ينظر إلى الفلسطيني بتوجس، أو يحمله صورة متراكبة من التاريخ، والتهجير، والتخوين، والأسطرة، والبطولة، والازدراء والإعجاب، كما جاء في الجزء الأخير بعنوان «بمثابة نهاية: أن تظل فلسطينيًا» غير أن هذا الجزء على أهميته كان قصيرًا أو مكثفًا قياسًا على باقي الفصول التي خُصصت لمحطات وشخصيات استغرقت فضاءات دراج، إذ يلاحظ أن هذا الجزء الصغير قد بدا متعاظمًا في رؤيته، ولغته، من ناحية القدرة على التعبير عن الذات الفلسطينية، وكم كان بودي أن يستمر هذا الجزء، أو يمتد بداعي ما يكمن فيه من محاولة القبض على معضلة الإنسان الفلسطيني، ولا يكاد يماثله في التوهج الذاتي سوى الفصل الأول، في حين أن باقي المتن بدا أقرب لتكوينات تتصل بالآخر، أو المحيط.

الفلسطيني في وعي الآخر

لا يمكن إلا أن نتوقف طويلًا لنتأمل معنى الفلسطيني في متخيل وعي الفلسطيني، وما يحيط من وعي يبدو غير قادرة على تفهم معضلة الوجود الفلسطيني، فالفلسطيني نتاج سياقات معقدة يأتي عليها دراج بتكثيف أسلوبي، ولغة تتعالى عن سائر الفصول، فإن تظل فلسطينيًا، يعني أن تدرك أنك جزءًا من متخيل الآخر، ولكن كما يقول دراج: « الفلسطيني الذي لا يعرف ذاته، على الرغم من أنه يعرف أنه لاجئ، أنه يسائل مصائره، كما أنه لم يكن ليرغب في أن يكون في هذه الصورة التي ألزمه فيه الخذلان والوهم، فلا جرم أن يمضي ليسائل المحيط، ولاسيما عروبة غائمة، والانتساب إلى أكثر من دين، وكلاهما أسلمه إلى خذلان أو سبل العثار»، فثمة إحالة إلى الحداثة الاستعمارية، ووعود بايدن الحديثة العهد، وغير ذلك من السياقات التي جعلت من الفلسطيني في وعي الآخرين أقرب إلى صفات لا كينونة إنسانية، فهو اللاجئ، والنازح، والمهاجر، والمخرب، والغريب، والفدائي، وفي بعض الأحيان مرحب به، وفي بعض الأحيان يجب أن يطلق عليه النار، وهو أيضًا خائن باع أرضه، وناكر للجميل، وكافر وزنديق، ومتوحش وفاجر، ولا يمكن إلا أن نتأمل قراءة دراج لمآلات الفلسطيني، وحيرته الوجودية، حيث سلبه وعد بلفور كينونته، فأصبح الفلسطيني – عند البعض- إرهابيًا لأنه واجه عدوًا صهيونيًا، وإن قبل به البعض بدا غريبًا ليس له حقوق الآخرين، فالغريب منزوع التاريخ، والهوية، قد سقط على جماعة، أو جماعات لم تستدعه، ولكن عليه أن يحترم حقوق الضيافة، غير أن اختزاله العميق يأتي بهذه العبارة حيث على الفلسطيني «أن يتستر بالصمت، وقلة الكلام».

يرى دراج أن الفلسطيني غدا منزوع العلمية، ومشوه الصفة، وهنا يستدعي خطابات الأسلاف من الأدباء الذين سعوا لاستعادة معضلة الذات الفلسطينية، كما في قصص سميرة عزام، وغسان كنفاني، وإحسان عباس، وجبرا إبراهيم جبرا، ومحمود درويش، وليانة بدر، وعز الدين مناصرة، كل حسب تجربته، وسياقاته، التي تتراوح حينًا بين التعالي والامتداد، وحينًا نحو الضمور والانكفاء، لننتهي إلى جمرة الحاضر، وتتمثل بعداء العالم: عربًا وغربًا، في حين تتوالى النكبات في غزة – كما يقول دراج- غير أنه يضيف أن الفلسطينيين عرفوا البطولة والمقاومة، في حين ما زالت هناك مقاومة تنتظر الكتابة، وكتابة العودة.

بدايات

على الرغم من أن ثمة إحالات معلنة، بيد أن ثمة الكثير من الغامض المسكون بالأسى، كما الكثير من المسكوت عنه، ويمكن تفهم ذلك، أن دراج كان من الذين أو الجيل الذي اختبر التهجير من قريته في رحلة طويلة، كي ينتهي به المطاف في سوريا، مع محطات وعي الطفولة أو وعي الغريب، فتأتي مثقلة بالألم، ونبرة مليئة الحسرة، والغضب، والرثاء لواقع الفرد، ومن خلفه وعي جمعي أدركه لاحقًا، ويمكن ملاحظة أن السيرة مسكونة بالموت، وغياب المحيطين.. منذ الطفولة إلى هذه اللحظة، حيث يمكن القول إن سيرة دراج هي سيرة الغياب لذوات معظمها كانت منفية، أو تستشعر اغترابًا في عالم لا يبدو لها مفهوما، على الرغم من المحاولات. ثمة نوع من التشاؤم لا تخطئه العين في مجمل السيرة التي انتقلت بعد ذلك إلى محطات تتعالق بشخصيات، أو صداقات مع مثقفين على شكل حوارات، أو تعقيبات، غير أن هذه الذوات بدت مسكونة بهواجس العبور والنفي والاغتراب، والكثير من الخيبة، ومنهم غالب هلسا، وإلياس فركوح، وعبد الرحمن منيف، وسعد الله ونوس، وغيرهم ممن ترك حضورهم أثرًا جميلًا، في حين ترك رحليهم الكثير من الأسى.

أصدقاء ومدن

ويمكن أن نلاحظ أن بعض الحديث عن الشخصيات قد استأثر بالمتن، ما جعل السيرة تبدو أقرب إلى شذرات لا تتصل بذات دراج، بمقدار ما تتصل بحضور الآخرين في ذات دراج، وتعليل ذلك ربما إلى أن ذات دراج تنأى بنفسها عن الاستغراق في أدوار تستهدف الاستعراض الثقافي، أو البطولات، كما المظلوميات الدنيوية. هذا التقشف بالحديث عن الذات، بدا لي جزءًا من هوية دراج في محاولته الانعزال عن سرد ذاته، وتبني محاورة الآخرين، والسرد عنهم، مع شيء من تقاطعهم مع ذاته، وبين ثنايا هذا الحضور الكثيف للحديث عن الآخرين، نتلمس هنا وهناك فهم دراج للعالم، وتموضع إحداثيات كل شخصية فكرية، ونزوعها الإنساني، وقلقها، وقيمها كما في ناجي العلي، ومعين بسيسو، وغيرهم. وكي لا تبدو السيرة أسيرة محاورة الآخرين، يسرد دراج مواقف تتصل بسياقات الزمن، وكيف أنها ربما جلبت سوء الفهم، والتوتر، ومن ذلك كتابات نقدية طالت أعمال آخرين، فاستجاب بعضهم بتفهم، والبعض الآخر استدعوا فرقًا للذود عنهم من باب التحزب، والشللية، وضيق الأفق.

ثمة حكايات، ومواقف تطال درويش، وجبرا إبراهيم جبرا، ونجيب محفوظ، وحنا مينا، وغيرهم ممن اختبرهم دراج عن قرب، وبناء على ذلك فإن سيرة دراج تتغاير في تكوينها عما هو متوقع، فهي بدت سيرة تتقاطع فيها ثلاثة عناصر: الإنسان، والزمن، والمكان، وكل بدا حضوره من مبدأ تموضع الوجع الفلسطيني في تشكيل الفلسطيني، الذي امتلك معضلة الزمن والمكان بنمط يبدو مغايرًا عن الآخرين، فهذه العناصر بدت مجزأة، ومتشظية، فحضور الفلسطيني في مرايا هذه العناصر، تتجلى في المدن أو الأماكن التي عبرها دراج، قريته الفلسطينية، ودمشق، وبيروت، وباريس، وعمان، وغيرها، وكان زمنه عبارة عن قطع لا مكتملة، ولهذا رأى نفسه في الإنسان الذي يكمن في كل صديق عرفه في هذه المحطات، ويمكن ملاحظة أن السيرة مسكونة بمبدأ الأفول، والغياب، فكل المسارات تنتهي بأفول ما، بدءًا من طفولة لم تكتمل، عرفت ذوات مثل المدرس الذي انتحر، والغرباء البسطاء مثل عامل المخبز، والشهداء من الفدائيين، وأحزان الأب، والأم، وليس انتهاء بالأصدقاء من الأدباء، حيث بدأ اختبار غياب الآخرين بدءًا من الصدام أو الصعود إلى المنفى الأول، واستمر غياب الآخرين في باقي المنافي، ومن هنا تشكل الاغتراب الذي شغل دراج فتخصص في مقولاته، لأن اغترابه بدأ من المكان، واللغة أو اللهجة، كما في المدرسة، واستمر حتى الآن، ومع الفقد أو الغياب يزداد الاغتراب، ويبدو أقسى… هكذا وقع دراج على ذاته مغتربًا أو يتملكه الاغتراب بتعدد مستوياته أو مظاهره، حتى بالثقافة التي لم تسلم من وقائع تجلب الانكفاء، والتعالي.

خاتمة

ختامًا، تتملك سيرة دراج ذات كاتبة متعالية كونها متعددة الثقافة أو مرجعيات تعتمد التكوين الفلسفي والأدبي، واللغوي، والأهم الإنساني، غير أن كل هذا لم يحرره من الاغتراب، ولهذا اتخذت سيرته في تكوينها الهيكلي عناوين المنفى، والحزن، وأوجاع الغريب، وتقاسمتها الأمكنة، وأسماء الأصدقاء، وغيره من الفلسطينيين، ومرايا ذاتية، لننتهي إلى سيرة مغايرة، وغير متوقعه، أو خارج النمط أو المألوف، ولعله هذا ما يبرره الإهداء حين وصف سيرته بأنها سيرة ذاتية منقوصة، غير أنها تبقي سيرة الفلسطيني فيصل دراج.