الشيخ د. محمد باقر كجك/ أستاذ جامعي وباحث في مركز الأبحاث والدراسات التربوية

لقد كانت مسألة القيادة العلمائية، في التجارب الإسلامية الكبرى، حاضرةً في صميم تشكيل الأمة وبناء مشروعها الحضاري. ذلك؛ لأنّ القيادة في التصور الإسلامي ليست عبارة عن وظيفة إدارية أو سياسية بحتة، هي مشتقة من مفهوم "الولاية" المتأسس على العلم والتقوى والبصيرة والارتباط المباشر بمدرسة الوحي السماوي وأهل البيت -عليهم السلام - كما هو نص الصحيح النبوي: "إني تاركٌ فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي". لقد أدرك المسلمون منذ عصر النبوة أنّ استمرارية الرسالة تحتاج إلى من يحملها بعقل واعٍ وقلب نقي، ما جعل العلماء "ورثة الأنبياء" وحملة الأمانة الإلهية. من هنا، يطرح سؤال محوري: لماذا تميّز المجتمع الشيعي، خصوصًا في لحظات المقاومة والتحديات المعاصرة، بأن يكون العلماء في أعلى هرم القيادة؟

القيادة في المنظور الإسلامي

تشير نصوص التراث الإسلامي عن النبي(ص) بوضوح إلى أنّ القيادة الحقّة لا تُمنح لمن يملك السلطة أو النفوذ المادي، وإنما تُناط بمن تتجسّد فيه صفتان أساسيتان: العلم المرتبط بمدرسة الإسلام المحمدي الأصيل، وكذلك بالتقوى والورع والسلوك الإيماني. والمعيار الأساس للقيادة ليس القدرة على إدارة المصالح أو الحفاظ على التوازنات السياسية، وإنما القدرة على أن تكون الهداية الدينية والروحية هي محور القرار. ولذلك؛ الغاية المركزية للقيادة الإسلامية هي إقامة العدل وحماية القيم وضمان سلامة المجتمع من الانحراف. وقد عبّر الإمام علي (ع) عن هذا المبدأ في كلمته الجامعة: "إنّ أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه"، فالمؤهّل للقيادة هو من يجمع بين المعرفة الدقيقة بأحكام الشريعة والبصيرة النافذة في شؤون الناس والقدرة على تنزيل الأحكام في واقع متغير ومعقّد. وهكذا تصبح شخصية العالم الديني المؤهل للقيادة تجسيدًا للوحدة بين العلم والالتزام والقدرة على المواجهة.

في هذا السياق، يوضح الشيخ محمد الريشهري، في كتابه "القيادة في الإسلام"، أنّ القيادة ليست شأنًا دنيويًا منفصلًا عن الأفق الرسالي، وإنما هي امتداد طبيعي لمسؤولية الأنبياء في رعاية الأمة وصون مسيرتها[1]. والعلماء يشكّلون، بحسب هذا الفهم، الضمانة الحقيقية أمام الانحرافات الفكرية والسياسية، وهم المرجع الذي يعيد توجيه البوصلة كلما حاولت قوى الداخل أو الخارج حرف المجتمع عن خط الرسالة. إنّ وجودهم، في ساحة القيادة، ليس وظيفة ثانوية، بل هو ضرورة بنيوية لضمان بقاء الأمة حيّة ومتماسكة في مواجهة التحديات.

التجربة الشيعية التاريخية

لقد دخل المجتمع الشيعي، في اللحظة الأولى لغياب الإمام المعصوم، في مرحلة تاريخية حسّاسة، حين برز السؤال المحوري: كيف تستمر الهداية الإلهية في غياب القيادة المعصومة؟ هنا كان الجواب العملي هو بروز العلماء بصفتهم المرجعية العليا تحمل وظيفة مزدوجة: المحافظة على نقاء العقيدة من الانحراف وتنظيم شؤون الجماعة بما ينسجم والشريعة. ومع تراكم التجربة، تشكّلت نظرية "المرجعية الدينية" التي عدّت الجسر الرابط بين الأمة والإمام الغائب، واعتُمدت ضمانة لبقاء المجتمع متماسكًا ومحصّنًا أمام الضغوط الخارجية ومحاولات الذوبان الثقافي والسياسي. وبهذا الدور؛ تحوّل العلماء إلى قادة ميدانيين، يديرون تداول المعرفة الإيمانية والدينية، ويوجهون المواقف السياسية، ويقودون الجماعة نحو الصمود في وجه السلطات الجائرة، والنجاة كذلك من الاستهدافات الظالمة التي تعرضوا لها عبر التاريخ. والسرّ العميق وراء وجود العلماء في قمة الهرم القيادي يمكن مقاربته، عبر ثلاثة مستويات متكاملة، ترتبط بالنصوص الإسلامية والتجارب التاريخية التي خاضها المجتمع الشيعي.

- المستوى المعرفي

العلماء هم الأقدر على فهم الدين بعمقه وتطبيقه على الواقع المتحوّل. هذا ليس مجرد ادّعاء نظري، هو ما أكّدته النصوص الروائية؛ فقد ورد في الكافي عن الإمام الصادق (ع): "من كان من الفقهاء صائنًا لنفسه، حافظًا لدينه، مخالفًا لهواه، مطيعًا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه"[2]. هذه الرواية تضع شرطًا معرفيًا وأخلاقيًا للقيادة معًا، إذ لا يكفي العلم النظري من دون تقوى النفس وضبطها. والتاريخ الشيعي مليء بأمثلة من العلماء الذين جسّدوا هذا المستوى؛ من أمثال الشيخ الطوسي الذي أسّس الحوزة العلمية في النجف، إلى العلامة الحلي الذي واجه الانحرافات الفكرية والسياسية في عصره. هؤلاء لم يكتفوا بالكتابة والفتوى، وإنما قدّموا نظرية متكاملة لقيادة الأمة في ظل غياب الإمام المعصوم، خصوصا أطروحة ولاية الفقيه، في أبعادها المعرفية والإيمانية، والسياسية والاجتماعية التي تمثّل درة تاج الفكر السياسي الإمامي في زمن الغيبة الكبرى للإمام المهدي (عج). يبرز فيها الدور العظيم والكبير والمحوري لعالم الدين الفقيه الجامع للشرائط، والذي من أهم أدواره أن يقود المجتمع المؤمن نحو بناء الحضارة الإسلامية الجديدة التي لا محيص عن السعي لإنشائها، في ظل هذا الهجوم الكبير من الحضارات المادية والإلحادية الموجودة من حولنا، على مجتمعاتنا ومستقبلنا.

- المستوى الاجتماعي

إنّ وجود العلماء في موقع القيادة وفّر، على مدى قرون، ثقة شعبية راسخة، لأنهم لم يكونوا طبقة منعزلة عن الناس. كانوا يعيشون حياتهم بين الجماعة، ويشاركونهم في الأفراح والأتراح، ويتحمّلون آلامهم. في الكافي رواية عن الإمام الباقر (ع): "العلماء ورثة الأنبياء"[3]، وهذه الوراثة كما تعني حمل نصوص، هي حمل هموم الناس ومشاركتهم في بناء المجتمع. وعلماء جبل عامل مثل الشهيد الأول "محمد بن مكي الجزيني" والشهيد الثاني "زين الدين الجبعي" يمثّلون نموذجًا واضحًا على هذا المستوى؛ فقد عاشوا بين الناس، ودرّسوا، وأفتوا، ثم واجهوا الاضطهاد حتى الشهادة؛ فقيادتهم كانت متجذّرة في العلاقة اليومية مع الأمة، ما جعلهم محلّ ثقة شعبية عميقة.

- المستوى الاستراتيجي

إنّ القيادة العلمية-الدينية منحت المشروع الإسلامي بعدًا استراتيجيًا يتجاوز اللحظة السياسية الظرفية. فقرارات العلماء لم تكن محكومة بردود فعل آنية، وإنما كانت تُبنى على رؤية بعيدة المدى متصلة بالهدف النهائي، وهو إقامة مجتمع العدل وإنشاء الحياة الطيبة كهدف غائي للتربية الإلهية للإنسان المؤمن[4]. وكذلك كانت تجربة السيد محسن الحكيم في مواجهة الشيوعية في العراق، أو السيد محمد باقر الصدر في تنظير الاقتصاد الإسلامي، والشيخ محمدد مهدي شمس الدين، والسيد محمد حسين فضل الله، وغيرهم من العلماء، تظهر كيف أنّ العلماء تجاوزوا التفكير السياسي الضيق نحو مشروع حضاري طويل المدى. في هذا السياق أيضًا نجد الإمام الصادق (ع) يقول:"إذا مات المؤمن الفقيه ثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء"[5]. هذه الرواية توضّح أن غياب الفقيه ليس فقدانًا لفرد، بل خسارة لمستوى استراتيجي من الحماية الفكرية والاجتماعية والسياسية للأمة.

إذًا، تكامل هذه المستويات الثلاثة يفسّر سرّ حضور العلماء في قمة الهرم القيادي: فهم المرجعية المعرفية الضامنة لسلامة الدين، والقيادة الاجتماعية التي تحوز ثقة الناس، والعقل الاستراتيجي الذي يربط الواقع بالأفق الرسالي البعيد. وهو ما جعل التجربة الشيعية عبر التاريخ تتجدّد دائمًا من خلال علماء يجمعون بين هذه الأبعاد، ويقدّمون أنفسهم جسورًا بين النص والواقع، وبين العقيدة والتاريخ.

العلماء والتضحية

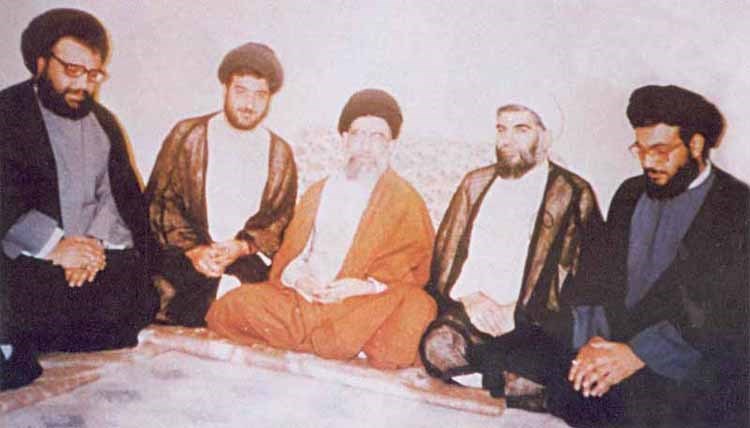

في التجربة المعاصرة، يتجلّى بوضوح كيف تحوّلت القيادة الدينية إلى عنصر مركزي في المجتمعات المقاومة. فالثورة الإسلامية في إيران في العام 1979 لم تكن مجرّد حدث سياسي يطيح بنظام قائم، بل كانت إعلانًا عن عودة العلماء إلى موقع القيادة العليا للأمة، بعد أن خاضوا عقودًا طويلة من المواجهة الفكرية والتنظيمية ضد الاستبداد الداخلي والتبعية الخارجية. ومن خلال صياغة مبدأ ولاية الفقيه، تأسّست صيغة قيادية جديدة تجعل العالم الفقيه هو المرجع السياسي والروحي معًا، وهو ما منح التجربة الإيرانية طابعًا فريدًا جمع بين الشرعية الدينية والمشروعية الشعبية.

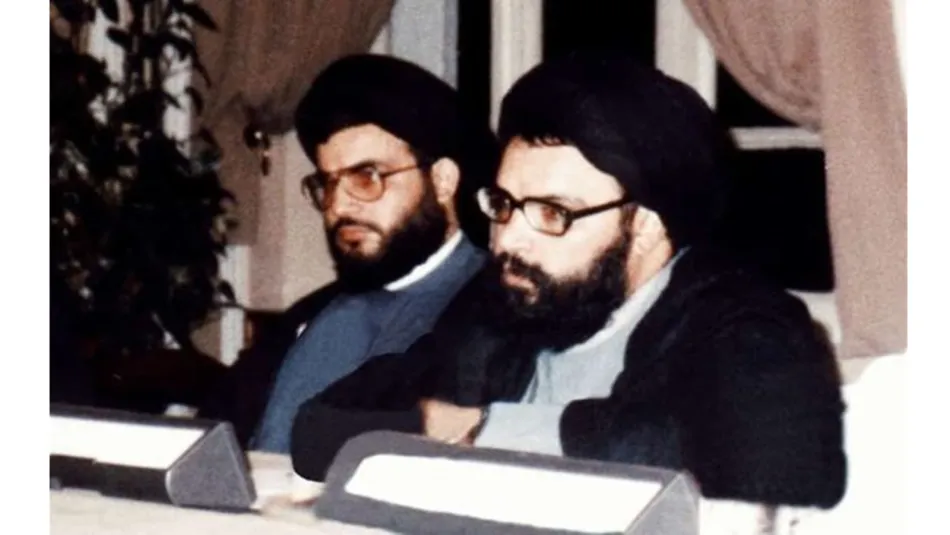

أما في لبنان، فقد انعكس هذا النموذج في تجربة حزب الله، حين جعلت البنية التنظيمية موقع الأمين العام في يد عالم دين مرتبط بالمدرسة الفقهية الإيرانية. هذا الخيار لم يكن مجرد تفصيل تنظيمي، وإنما تعبير عن وعي استراتيجي بأن الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي يتطلب قيادة ترى الميدان بعين العقيدة والرسالة، لا بعين الحسابات التكتيكية وحدها. ولذلك اكتسبت المقاومة في لبنان قوة استثنائية، لأنها تحمل مشروعًا يتجاوز السياسة اليومية نحو أفق رسالي يربط بين التضحية والانتصار.

لذلك، فإن إحياء ذكرى القادة الشهداء يذكّر بأن العلماء في المجتمع المقاوم لا يقفون على هامش ساحة التضحية، بل يتقدّمونها. وقد حفل التاريخ الشيعي بعلماء تعرّضوا للقتل أو النفي أو السجن بسبب مواقفهم المبدئية، بدءًا من علماء جبل عامل الذين واجهوا الاضطهاد العثماني ، وصولًا إلى مراجع النجف الذين وقفوا في وجه الاستعمار البريطاني. وفي العصر الحديث نرى بوضوح أن الأمينين العامين لحزب الله، كما عدد من قادته العسكريين والعلمائيين، كانوا في قلب الميدان، يتعرّضون للخطر ويقدّمون أرواحهم من أجل مشروع الأمة. هذه الظاهرة تميّز التجربة الشيعية؛ فالعالم القائد ليس صاحب امتياز وإنما هو صاحب تكليف، يضع نفسه في الخط الأول من المواجهة، ليجعل من شهادته تجديدًا للمعنى وترسيخًا للمشروع.

جاءت مرحلة السيد عباس الموسوي الذي ارتقى بالقيادة من موقع المرجعية الاجتماعية إلى موقع المواجهة المباشرة مع الاحتلال الإسرائيلي. وكان جهاده وشهادته إعلانًا أن القيادة العلمائية قد تبلغ ذروتها حين تصبح الدماء نفسها وسيلة لتثبيت المشروع. إلى جانبه، كان الشيخ راغب حرب الذي اشتهر بمقولته: "الموقف سلاح، والمصافحة اعتراف"، فيما لم يضعف اغتياله خط المقاومة، بل جعله أكثر رسوخًا في وجدان الناس، لأن الشيخ الشهيد كان في الطليعة، وأمام الناس، يواجه بنفسه ويقدّم حياته.

أما السيد الشهيد حسن نصر الله، فقد شكّل استمرارًا لهذه السلسلة؛ مثالًا حيًّا على العالم القائد الذي جمع بين البنية الحوزوية الراسخة، والقيادة السياسية والعسكرية الحكيمة. فخطابه وقراراته الميدانية جعلت من القيادة العلمية مرجعًا استراتيجيًا للأمة كلها، بما يتجاوز حدود لبنان والمنطقة، بل وكان أثر حياته وشهادته ممتدا بين طبقات المجتمعات العربية والإسلامية، بل وفي كثير من الدول، حيثٌ تجاوز السيد بنقاء سيرته وجامعيته الإيمانية والوطنية، واهتمامه بقضايا المستضعفين والمظلومين في كل مكان، الحيز المذهبي الضيق، ليكون بالفعل عالمًا ثائرًا وقائدًا متفانيًا، ختم عمره الشريف بأعلى موقفٍ إنسانيٍّ شريف في نصرة المستضعفين في غزة، وحماية لشعب لبنان، وإسقاطًا للقناع عن الوجه الإجرامي للصهيونية العالمية.

ختامًا

نؤكد أنّ إصرار المجتمع الشيعي المقاوم على وجود العلماء في أعلى هرم القيادة لم يكن خيارًا تنظيميًا عابرًا، وإنما حصيلة تاريخ طويل من التجربة والتأصيل الشرعي. القيادة كما يقدمها العلماء تمثل ضمانة للهوية، وصيانة للقيم، وتوجيهًا استراتيجيًا يربط الماضي بالحاضر والمستقبل. وفي زمن المقاومة، يصبح حضورهم في القمة عامل ثبات وصمود، ويجعل من الشهادة التي يقدمها القادة تجديدًا دائمًا لأصالة الإنسانية وإحياء للمشروع الإلهي في تحرير الإنسان من العبودية والظلم. وهكذا يتضح أن سرّ القيادة العلمائية في مدرسة الإسلام المحمدي الأصيل يكمن في معادلة عميقة قوامها: العلم والبصيرة، وخدمة الأمة، والاستعداد الدائم للتضحية، لضمان مستقبل أكثر عدلًا وإنسانية للمستضعفين والمظلومين في الأرض.

لذلك لا بد من التربية والتعليم والإرشاد، على أن الارتباط بعلماء الأمة الربانيين، هو مسلك تربوي ومقصدٌ كبير من مقاصد التربية الإيمانية عندنا، وهو المدخل الضروري لإعادة بناء المجتمع الإسلامي وفق بنىً وأصولٍ حضارية راسخة ودائمة- بإذن الله- ولو كان الثمن أحيانًا: هو الشهادة في سبيل الله.