معتز منصور/ باحث سياسي

لا يخطئ من يقرأ خطاب دونالد ترامب في دافوس ويراه لحظة كاشفة لا مجرد حدث عابر. لكن الخطأ الأكبر هو التعامل مع ترامب على أنه سبب تاريخي مستقل، وكأن النظام الدولي كان متماسكًا أخلاقيًا ومؤسسيًا حتى اقتحم هذا الرجل المسرح وشرع في تخريبه.

ما نعيشه، اليوم، ليس نهاية عصر بسبب ترامب، بل لحظة انكشاف كبرى، سقطت فيها الواجهة التي كانت تخفي تآكل القوة الأميركية منذ سنوات طويلة، وبات ما كان يدار بلغة ناعمة يقال اليوم بلغة فظة ومباشرة.

القوة الأميركية بعد الحرب العالمية الثانية لم تقم فقط على التفوق العسكري أو الاقتصادي، أيضًا على قدرة فريدة على الجمع بين الإكراه والإقناع. الولايات المتحدة لم تكن مجرد دولة قادرة، هي دولة قادرة ومقبولة في آن. هذا القبول لم يكن أخلاقيًا خالصًا، هو نتاج مزيج معقد من المصالح والخوف والوعود والاندماج في نظام مؤسساتي؛ منح الحلفاء شعورًا بالشراكة لا بالخضوع المباشر. هنا تحديدًا أدى الخطاب الليبرالي دورًا حاسمًا، لا بوصفه حقيقة ثابتة، بل بوصفه غطاء فعالاً للقوة، لغة تسوغ الهيمنة، وتمنحها مظهرًا عقلانيًا ومستقرًا.

ترامب لم يهدم هذا النظام من جذوره، هو جرده من لغته. ما كان يقال سابقًا باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان صار يقال باسم الصفقات والمصلحة المباشرة. الفارق ليس في الجوهر؛ بل في الأسلوب. ذلك، لأن خطابه في دافوس هو إعلان نهاية القوة الأميركية فيه قدر من التبسيط، والأدق هو إعلان نهاية قدرة الولايات المتحدة على تسويغ هيمنتها أخلاقيًا، وعلى تقديم نفسها ضرورة عالمية لا طرفًا أنانيًا مكشوفًا.

هذا التحول لم يبدأ مع ترامب، سبقته بسنوات الحروب الطويلة غير المحسومة في أفغانستان والعراق، والأزمة المالية في العام 2008، وتصاعد الاستقطاب الداخلي وتآكل الطبقة الوسطى، كلها عوامل مهدت لانهيار الثقة الداخلية والخارجية على حد سواء. ترامب هو التعبير السياسي الأكثر فجورًا عن هذا العجز البنيوي، عجز عن الحسم، عن القيادة المستقرة، وعن ضبط العلاقة بين الداخل والخارج. لذلك فهو عرض لا سبب، نتيجة مسار لا صانعه.

الخطورة في رؤية ترامب للعالم لا تكمن فقط في عدميتها الأخلاقية، إنما في تصورها المبسط للقوة ذاتها. العالم في نظره لعبة محصلتها صفر، إما هيمنة وإما خضوع، إما رابح أو خاسر. لا مكان للثقة، ولا معنى للتحالف طويل الأمد. هذه رؤية قد تنجح في صفقات قصيرة النفس، لكنها تفشل في إدارة نظام دولي معقد، تتشابك فيه المصالح وتتعدد فيه مراكز القوة. القوة القائمة على الخوف وحده قوة مكلفة، قصيرة العمر، وتدفع الآخرين تلقائيًا إلى البحث عن بدائل.

في هذا السياق؛ تبرز المفارقة التي يغفلها انصار الواقعية الفجة. عندما تتخلى القوة العظمى حتى عن ادعاء الالتزام بالقواعد، لا تنتج الطاعة، بل التنويع. الدول لا تسلم رقابها، بل توزع مخاطرها. هذا ما نشهده اليوم بوضوح، من محاولات تقليص الاعتماد على الدولار، إلى بناء شراكات إقليمية متقاطعة، إلى صعود دور ما يعرف بالقوى المتوسطة، تلك الدول التي لا تملك القدرة على فرض نظام، لكنها تملك القدرة على تعطيل الخضوع.

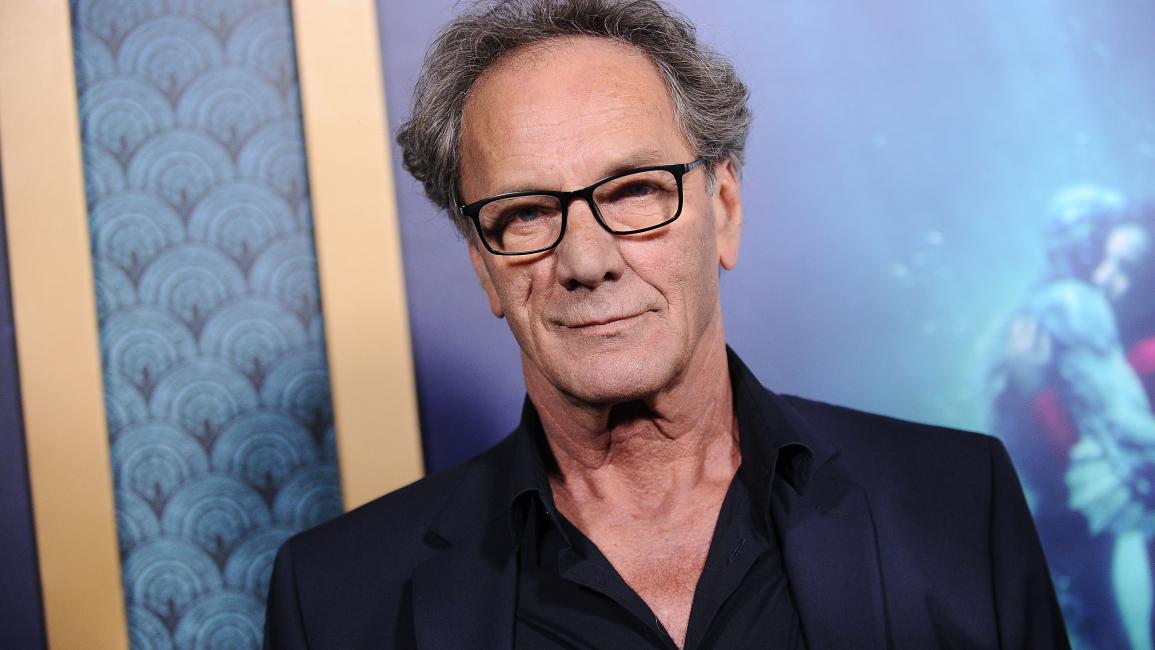

في هذا السياق؛ تبرز أهمية مارك كارني، لا بوصفه خطيبًا أخلاقيًا في منتدى دولي، بل لكونه نتاجًا نموذجيًا للنخب الغربية التي خبرت إدارة الأزمات من قلب المؤسسات. كارني، رئيس وزراء كندا، شغل سابقًا منصب محافظ بنك كندا ثم محافظ بنك انجلترا، وكان أول شخص غير بريطاني يتولى هذا الموقع في تاريخه. هذه الخلفية لا تجعله منظرًا مثاليًا للنظام الدولي، بل رجل مؤسسات يدرك من الداخل حدود القوة الغربية، وتآكل قدرتها على فرض القواعد التي صاغتها هي نفسها.

ما يمنح طرح كارني ثقله ليس لغته، بل موقعه. هو لا يتحدث من خارج المنظومة التي تتفكك، ولا من موقع معاد لها، بل من داخلها تمامًا. هو رجل أدار أزمات الثقة والديون والأسواق، وعاين مباشرة كيف تتحول القوة حين تفقد الغطاء المؤسسي الذي كان يمنحها الاستقرار.

لذلك، حين يرفض كارني تمسكه بما يسمى النظام الدولي القائم على القواعد، فهو لا يفعل ذلك بدافع شعبوي أو راديكالي، بل بدافع إدراكي بسيط، هذا النظام لم يعد يعمل، لا لأن القيم انهارت، بل لأن موازين القوة التي كانت تحميها تغيرت.

لذلك، لا يقترح كارني بديلاً مثاليًا، ولا يعد بعالم أكثر عدلاً. ما يطرحه هو إدارة عقلانية لمرحلة الانكشاف، مرحلة تتراجع فيها القوة الأميركية عن تأدية دور الضامن، من دون أن تحل محلها قوة أخرى قادرة على الضبط الشامل. في هذا الفراغ، تصبح استراتيجيات التنويع، وبناء شبكات إقليمية، وتقاسم المخاطر، أشكال القوة الممكنة. ليست قوة الهيمنة، بل قوة الصمود.

مع ذلك، لا ينبغي المبالغة في التفاؤل. القوى المتوسطة قادرة على تقليص الأضرار، لكنها عاجزة عن إنتاج مرجعية دولية جديدة. هي تؤخر الانهيار الكامل، لكنها لا تؤسس نظامًا بديلاً متماسكًا. التاريخ يقول إن الفراغات الكبرى إما أن تملأ بقوة صاعدة قادرة على فرض نظام، أو بمدة طويلة من عدم الاستقرار. الصين مرشحة لتأدية دور مركزي، لكنها حتى الآن تفضل الإفادة من التفكك من دون تحمل كلفة القيادة الكاملة. النتيجة المرجحة ليست نظامًا جديدًا واضح المعالم، بل مرحلة انتقالية طويلة، تتعايش فيها مراكز قوة متعددة من دون مرجعية جامعة.

الخطأ الأكثر شيوعًا في قراءة هذه اللحظة هو الحنين. كثير من التحليلات تنزلق إلى حنين غير معلن للنظام السابق، بوصفه أكثر أخلاقية واستقرارًا. هذا الحنين يتجاهل أن ذلك النظام كان مستقرًا للبعض، ومفجعًا لكثيرين. كان نظامًا يعمل بالقواعد حين تخدم المركز، ويتجاوزها حين تعيقه. ما يسقط اليوم ليس العدالة، بل إسطورة العدالة.

من هذه الزاوية، يصبح ترامب ليس نهاية العصر الأميركي، بل نهاية قدرته على الادعاء. ما بعد ترامب، سواء استمر هو أم غاب، لن يكون هناك عودة إلى ما قبل العام 2016. الواجهة انكسرت، واللغة تغيرت، والشك تسلل إلى عمق العلاقات الدولية. السؤال الحقيقي لم يعد هل ستقود أميركا العالم، بل كيف سيتصرف العالم حين تتصرف أميركا بوصفها قوة عادية، لا ضرورة أخلاقية.

في هذا المعنى، نحن لا نشهد انهيارًا فوريًا، بل انتقالًا. انتقال من هيمنة مغطاة بالمعنى، إلى قوة مكشوفة، ومن نظام متماسك شكليًا إلى تعددية غير مستقرة. هذه لحظة خطرة، لكنها أيضا لحظة صادقة. ما بعدها لن يكون أأفضل تلقائيًا، لكنه سيكون أقل نفاقًا، وأكثر وضوحًا في كشف من يملك القوة، ومن يملك فقط لغة تسويغها.