مروة جردي/ جريدة الأخبار

لطالما احتلّت المرأة الإيرانية حيّزًا خاصًا في الخيال الغربي، لا ككائن متعدّد الهويات، بل كرمز ثقافي مسيّس. تُصوَّر غالبًا على أنها الضحية التي تنتظر لحظة التمرّد، ويُحتفى بها حين تخلع الحجاب أو تواجه السلطة بصوت مرتفع، ولكنها تُهمَّش حين تموت بصمت أو تختار مواجهة الاحتلال بدلًا من النظام.

في لحظة ما، ملأت صورة مهسا أميني الشابة التي توفت بعد اعتقالها من قبل شرطة «الآداب» (غشت إرشاد) عام 2022، شوارع أوروبا وساحات التواصل الاجتماعي. تكررت المشاهد في فرنسا وكندا وألمانيا، حيث قصّت ناشطات شعرهن على الهواء تضامنًا مع «الحرية ضد القمع». استُخدمت هذه الحملة ليس فقط تعبيرًا عن تضامن إنساني، بل أيضًا استثمار سياسي في سردية محددة: المرأة الإيرانية بوصفها ضحية «الإسلام السياسي»، لا ضحية الحروب أو العقوبات أو الاستعمار الجديد.

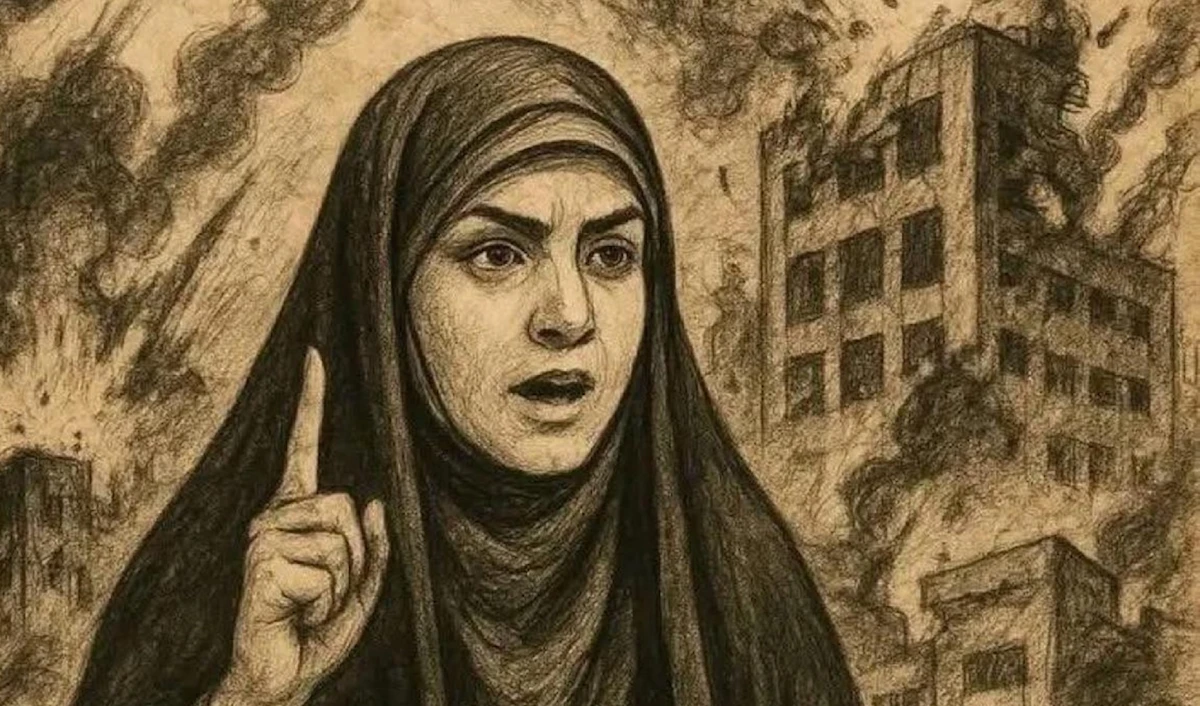

لكن في 13 حزيران (يونيو) 2025، عندما اختارت الصحافية سحر إمامي البقاء على الهواء في استوديو يتعرّض لتهديد مباشر بالقصف الإسرائيلي، لم تتحوّل إلى أيقونة نسوية أو حكاية حرية. صمدت، عاد البث، وواصلت التغطية، ثم ساد الصمت. لم يقصّ أحد شعره تضامنًا، ولم تنشر «نيويورك تايمز» صورتها على الغلاف.

خلال العدوان الإسرائيلي، 13 حزيران (يونيو)، قُتلت التشكيلية البارزة منصورة عليخاني، وشاعرة شابة تدعى بارنيا عباسي في أحد الاعتداءات الإسرائيلية، ولكنّ اسميهما مرّا في الأخبار من دون أن يستوقفا الرأي العام العالمي، وكأن المرأة الإيرانية لا تثير التعاطف إلا حين تصرخ ضد حكومتها، لا حين تموت في قصف أجنبي يدّعي خوفه على العالم الثالث.

ليست كتلة واحدة

المرأة الإيرانية ليست كتلة واحدة. هناك من تُعارض النظام، ومن تُدافع عنه، ومن تعيش بين الاثنين، تُربّي أطفالها، تكتب شعرها، أو تنتظر عودة ابنها من الحرب. لكن الغرب لا يُحب هذه الفوضى. هو يُفضل الصورة الواضحة: الضحية الثائرة، الجميلة المقهورة، المرأة التي يُمكن تعليق صورتها في صالات المتاحف، لا تلك التي تجلس خلف مكتب في قاعة أخبار تحت القصف.

في هذا السياق، تمكنت الثقافة السينمائية الإيرانية من الوقوف على النقيض من التبسيط الغربي الإعلامي، كواحدة من أكثر المنصات الثقافية إنصافًا وتعقيدًا في تناول صورة المرأة. من أفلام جعفر بناهي إلى المخرجة رخشان بني اعتماد، نكتشف نماذج نسائية تُقاوم بطرق غير مباشرة، تخوض صراعات داخلية، وتُجسّد توازنات دقيقة بين القمع الاجتماعي والتحدي الذاتي. في فيلم «الدائرة» (2000) لبناهي، نشهد نساءً يهربن من قبضة النظام، ولكن من دون شعارات؛ بل بخوف يومي، ورغبة في النجاة.

في «تحت جلد المدينة» (2001) لرخشان بني اعتماد، تعيل الأم العاملة أسرتها في صمت، تُواجه السلطات، لكنها لا تنكسر. أما فيلم «أطهر» (The Blue Veiled)، فيُقدّم بطلة عاملة بسيطة تقع في حب رجل أرمل، ويطرح العمل جدليّة الحب والطبقة والدين، من دون أن تُختزل البطلة في مجرّد «تمرد نسوي». هذه الشخصيات لا تخلع الحجاب أمام الكاميرا، ولكنها تُعرّي حياةً معقدة من القهر والمقاومة والتفاوض مع السلطة.

في النهاية، يبدو أن سِحر المرأة الإيرانية لا يكمن في ملابسها، بل في موقفها. لا في صراخها، بل في قدرتها على البقاء، على النجاة، على الصمت حين يكون الصمت فعل مقاومة. والسؤال الثقافي الأكبر هنا: هل يمكن أن تُحبّ امرأة إيرانية، أو تتضامن معها، من دون أن توافق على روايتها؟ هل نسمح لها أن تكون ما هي عليه، لا ما نريده منها أن تكونه؟ هل نحبّها لأنها تُشبهنا؟

من هنا، تبرز مشكلة «النسوية البيضاء» التي تأتي على التوازي مع معضلة «الرجل الأبيض» الذي يريد العالم على صورته ووفق رؤيته ومزاجه، التي تفرض نموذجًا واحدًا للتحرر، وغالبًا ما تراه مقترنًا بالسلوكيات المرئية: خلع الحجاب، الصراخ، المواجهة المباشرة. أما النسوية التي تمشي على خطوط النار، تصمت أحيانًا، وتواجه الاحتلال لا النظام، فليست جديرة بأن تُروى. لأن تحررها ليس قابلًا للتسويق. والمرأة الإيرانية اليوم كالسورية والعراقية واللبنانية والخليجية والفلسطينية، ككثير من نساء الجنوب العالمي، ليست بحاجة إلى من يمنحها صوتًا. صوتها موجود، ولكنه لا يُترجم دائمًا في نشرات الأخبار إلا في سياق يسمح لها بالبيكيني أو البوركيني.