أنس الأسعد/ العربي الجديد

في أواسط ستينيات القرن الماضي، كتَب الأديب والمثقف اللبناني سهيل إدريس رسالةً مفتوحة إلى الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر عبر صفحات مجلة الآداب. لم يكن يومها يكتب من موقع المترجم الذي نقل عن الفرنسية عشرات الكتب، بل من موقع المثقف الذي يرى خطرًا في حضور فيلسوف الالتزام مؤتمرًا في إسرائيل. خاطبه قائلًا إن مشاركته ستُفهم بوصفها تبريرًا، ودعاه بدلًا من ذلك إلى أن يرى بنفسه معاناة الفلسطينيين في المخيمات، مُجادلًا بأن الفيلسوف الذي دافع عن المقهورين في باريس أو الجزائر لا يمكن أن يتغاضى عن قضية استعمارية بهذه الفداحة.

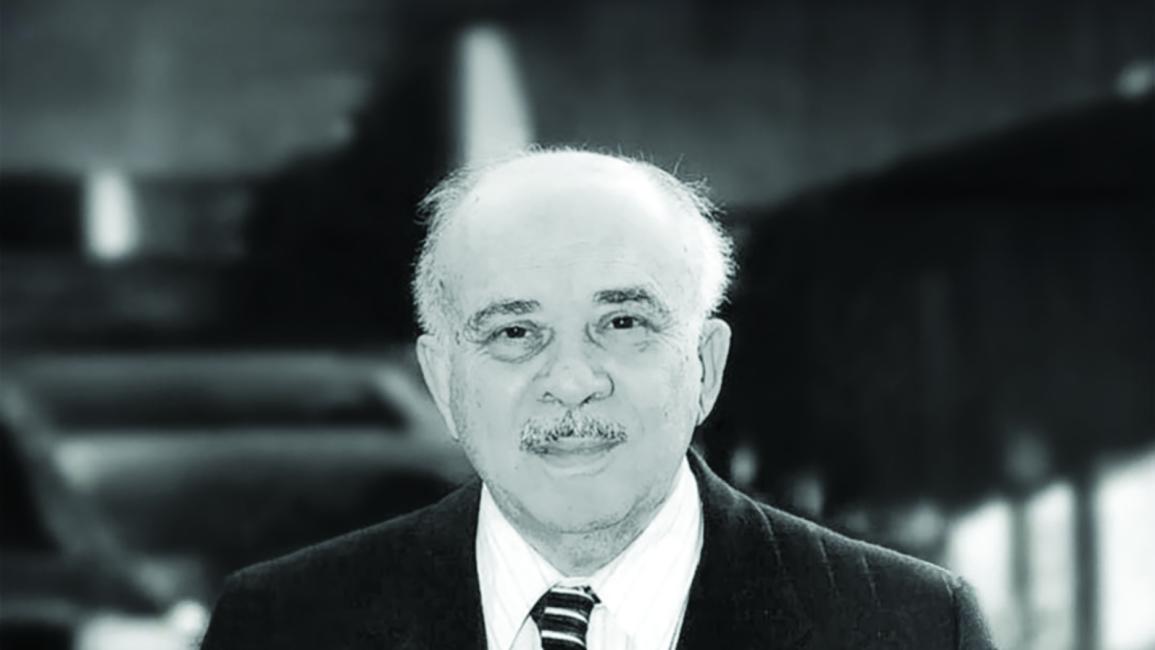

كان ذلك قبل نصف قرن، حين كانت بيروت في أوج حداثتها. لكنها اليوم، وفي الذكرى المئوية لولادة إدريس (1925 – 2008)، تضيّع من حاضرها فرصة استذكار واحدٍ من أبرز مثقفيها؛ ذلك الذي لم يكتفِ بالرواية والترجمة وتأسيس دار ومجلة الآداب اللتين صاغتا جزءًا وافرًا من الحياة الثقافية العربية لعقود، بل جعل من الأدب نفسه منصّةً لمخاطبة العالم من موقعٍ عروبي حداثي. والسؤال الذي يفرض نفسه: كيف يمكن لمدينةٍ صاغ إدريس خطابها الثقافي ألّا تعيد التذكير به؟ كما أشار الباحث والناشر سليمان بختي في مقالٍ نشرته قبل أيام صحيفة المدن الإلكترونية.

يبدو إرث واضع معجم المنهل الفرنسي ـ العربي (بالاشتراك مع جبور عبد النور) منثورًا في الأرشيف، فالمؤسسة التي أنشأها لا تزال حاضرة في المكتبات ومراكز الأبحاث والوثائق. غير أن غيابه عن الفضاء العام والمبادرات الثقافية يطغى أكثر. وليست بيروت وحدها من تمحو أسماء كبارها؛ بل إن هشاشة الذاكرة الجماعية، وتبدّل الاهتمامات، وغياب التكريم الرسمي، كلها عوامل جعلت مئويته تمرّ "بصمتٍ وخجل"، كما كتب بختي. لذلك، يمكن القول إن المشكلة لا تكمن في حفظ أرشيف الآداب، فهو متوفّر رقميًا بعد أن تحوّلت المجلة إلى نسخة إلكترونية، بل في إعادة إحياء حضوره العام وربطه مجدّدًا بالمدينة.

في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، ارتبط اسم بيروت باسم سهيل إدريس عبر صراعات أدبية جسّدت جدلية الالتزام الاجتماعي والتجريب الفني. ومن خلال مقالاته وروايته الشهيرة الحي اللاتيني (1961)، رسم إدريس صورةً دقيقة للشاب العربي في باريس، المتأرجح بين الانتماء والهويّة. وغنيّ عن القول إن سجالاته مع مجلة شِعْر أطلقت نقاشًا واسعًا، على مستوى عربي من القاهرة إلى بغداد والرباط، حول دور الأدب في المجتمع.

عبر مسيرته الفكرية المديدة، قدّم إدريس خطابًا عربيًا حداثيًا. غير أنّ التحوّلات الفكرية والاجتماعية الراهنة، من العولمة إلى التحوّلات الرقمية وتغيّر أولويات القرّاء الشباب، تجعل من الضروري إعادة قراءة هذا الخطاب في ضوء التحديات الحالية، لفهم قيمته وأهميته. ويمكن الاعتماد على أدوات نقدية مثل النقد التاريخي والاجتماعي لفهم السياق الذي كتب فيه، إضافة إلى النقد المقارن لاستكشاف رؤيته وتقاطعها مع أسئلة الثقافة العربية اليوم.