تثير المرحلة الراهنة بتحولاتها الكبرى أسئلة كثيرة، تعيد التركيز على قضايا جوهرية وأخرى إشكالية، وتشهدُ بيئات مختلفة، النقاشات المترتبة على هذه الأسئلة، وفقًا لخلفيات متعددة ومنطلقات متعارضة، وهذا طبيعي تمامًا، ذلك أن الواقع متغيّر والأفكار بحكم علاقتها بالواقع، إما أن تتخلف عنه فتُصاب بالجمود، وإما أن تجاريه بهدف الاحتواء والمواكبة، وهنا تولد نزعات التطوير والتكيُّف.

إن كل بنية فكرية ـ سياسية، والحديث هنا حصرًا عن الفكر السياسي، تنطوي من حيث كونها على صلة بالمجال السياسي، على ثوابت ومتغيرات، على مفاهيم مركزية ثابتة، تتسم بالديمومة، وأخرى فرعية أو مرحلية تتسم بالتغيّر والتطور تبعًا لطبيعة المرحلة.

إن إحدى الإشكاليات الكبرى، التي كانت حاضرة دومًا، في الأدبيات السياسية اللبنانية، وعلى مدى عقود، هي علاقة المقاومة بالدولة، وفي مجرى البحث في هذه الإشكالية، ذهب كثيرون إلى مديات أبعد، فجرى ربط الموضوع بنظرة الطائفة الشيعية إلى الدولة وعلاقتها بالكيان اللبناني.

في الواقع، لم تكن هذه الإشكالية مغفلة لدى قيادة حزب الله ولا داخل أجهزة التفكير لديه، وعلى مر السنين، كان ثمة رؤية في طور التبلور، ارتسمت عناوينها الكبرى ومرتكزاتها الأساسية في محطات عدة ومواقف مختلفة ووثائق جرى إعدادها. لكن رغم ذلك، لم يتسنَّ إبراز الرؤية تجاه الدولة على نحو متكامل، نظرًا إلى تداعي الأوضاع اللبنانية على نحو دراماتيكي منذ العام 2005، وبعد ذلك مع انفجار الأزمة السورية بتداعياتها على الواقع اللبناني.

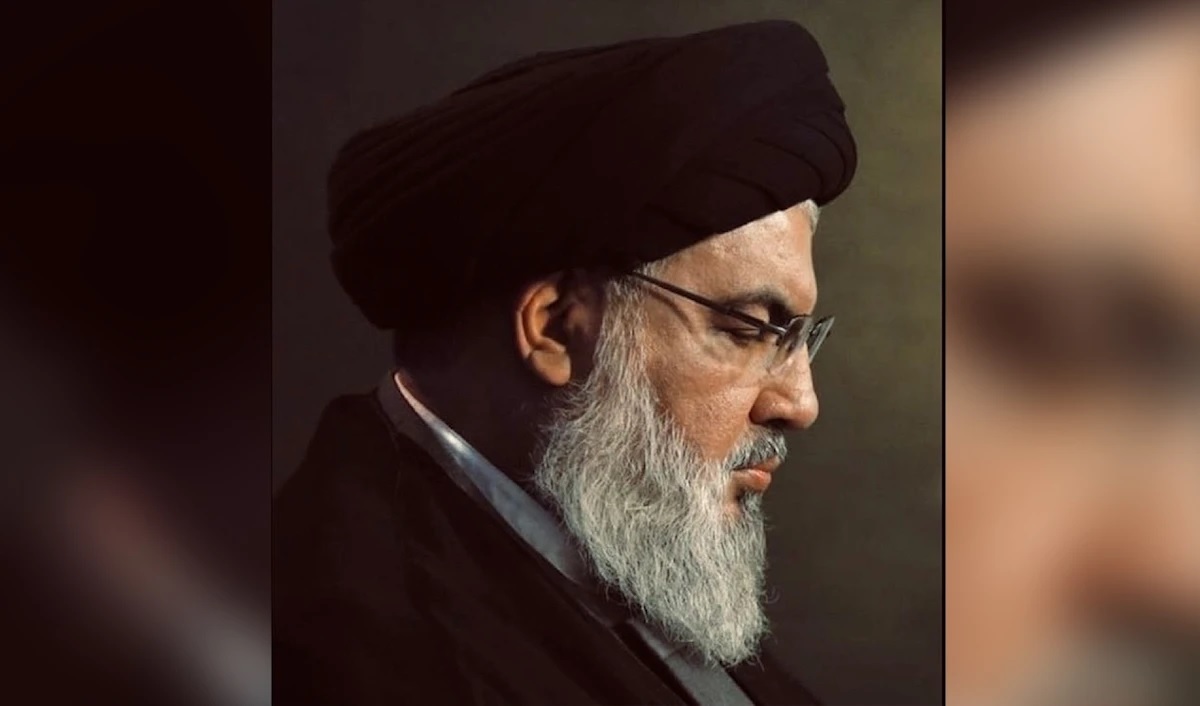

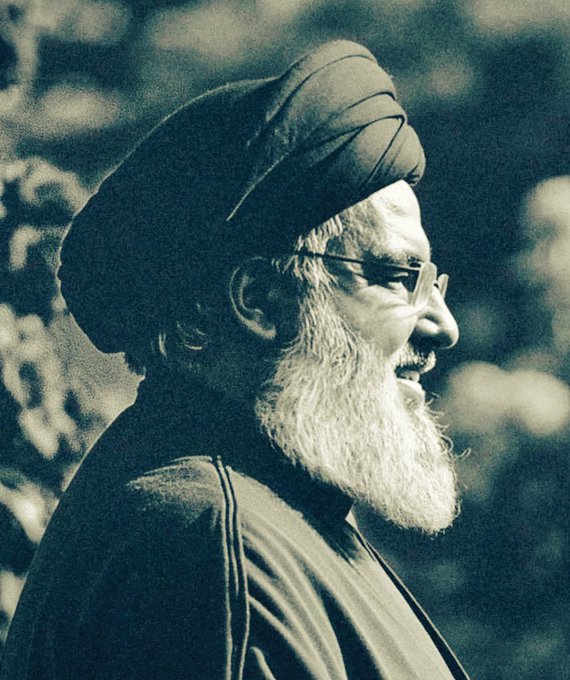

كان سيد شهداء الأمة سماحة السيد حسن نصر الله (قدس سره) قد أعلن في إحدى خطبه قبل الأزمة السورية، أنه سيعلن قريبًا وثيقة تتضمن رؤية حزب الله للدولة، ولكن هذا الأمر لم يحصل، بسبب تدهور الأوضاع. وكان يقصد بتلك الوثيقة رؤية من عشرات الصفحات جرى إعدادها تحت عنوان: «نحو دولة قادرة وعادلة». وتضمّنت تلك الوثيقة مقاربة مفهومية وقطاعية حول مختلف الجوانب التي تُعنى بها الدولة، وفي مرحلة تالية، جرى تطوير هذه الوثيقة وإدخال تعديلات عليها.

في محطة لاحقة، أعلن سيد شهداء الأمة في إحدى خطبه، أن شورى القرار في حزب الله اتخذت قرارًا لا يزال طيِّ الكتمان، وهو يعلنه على مسؤوليته، يتبنى لبنان وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه، وهي العبارة التي كان قد أطلقها سماحة الإمام السيد موسى الصدر، ثم وردت في اتفاق الطائف، قبل أن تتحول إلى نص في الدستور اللبناني.

في الحقبة الأخيرة، انكبَّ سماحته على قراءة كل ما يقع بين يديه من كتب حول التاريخ الحديث للبنان وتاريخ الطائفة الشيعية، وقد تجمّع لديه عدد لا يُستهان به من المراجع والكتب التي قرأها بتمعّن وتأنٍ، وبات شغفه بالقراءات التاريخية جليًا أمام من يلتقيه، وأدى ذلك إلى إدخال البعد التاريخي في تحليله ومواقفه وبلورته لرؤاه تجاه التحديات المعاصرة.

برز ذلك بوضوح شديد، في اللقاءات المتعددة التي عقدها في المرحلة الأخيرة، مع المجالس المركزية في حزب الله، إذ خصص أمسية بأكملها للقاء كل مجلسٍ على حدة، وكانت مدة اللقاء تقارب ست ساعات، يقضي نصفها الأول في عرض قراءاته التاريخية وخلاصاته، والقواعد التي يمكن الاستفادة منها في مقاربة القضايا المعاصرة.

لا ريب، أن ثمة أمورًا كثيرة يجدر الحديث عنها، في هذه اللقاءات، نظرًا إلى حداثتها، ولكونها تشكل تتويجًا لمسار تطوره الفكري والسياسي، ومن ضمنها ما يتصل بالنظرة إلى الدولة والكيان.

في أحد هذه اللقاءات، طلب من المعنيين، التفكير جديًا في كيفية بناء الدولة القادرة والعادلة، وعند استعراضه لمجريات مؤتمر وادي الحُجير الذي انعقد في العام 1920، لتحديد الخيار الشيعي من الكيان الوليد، دولة لبنان الكبير، أبدى ارتياحه لما آلت إليه الأمور وقتذاك، من حيث أن جبل عامل بات جزءًا من دولة لبنان الكبير.

لم يكن السيد الشهيد بحال من الأحوال، ممن يمكن أن يُظهر أي رضى عن مشروع تقسيم المنطقة إلى دويلات من قبل الاستعمارَين الفرنسي والإنكليزي. فهذا يتناقض مع رؤيته وعقيدته السياسية، ولكن في الوقائع التي تكرَّست في تلك المرحلة، وباتت حقائق قائمة، فإن ثمة إدراكًا عميقًا من قبل سماحته لخصوصية الكيان اللبناني و ميّزاته وفرادته بالمقارنة مع طبيعة الكيانات الأخرى.

من المعروف أن الشخصيات الشيعية التي اجتمعت في وادي الحُجير بقيادة السيد عبد الحسين شرف الدين، اتخذت قرارًا بمبايعة حكومة الملك فيصل في دمشق، على أن يكون جبل عامل جزءًا من الدولة العربية (سوريا الكبرى)، إلا أن هذا الأمر لم يأخذ طريقه للتطبيق، وسريعًا ما انهار مشروع الدولة العربية لأسباب كثيرة، منها أداء الملك فيصل نفسه، الذي كان يُجري اتصالات سرِّية مع الفرنسيين، والذي انتقل إلى العراق مع سقوط دمشق بيدهم.

في تلك المرحلة كان ثمة نظام إقليمي جديد، قيد التشكّل، برعاية دولية، وبإدارة من الدول الكبرى، التي كانت تقوم بينها تفاهمات وصراعات في الوقت ذاته، وفي ظل اختلال هائل في موازين القوى، لمصلحة تلك الدول.

لم تكن المقاربة الشيعية وقتذاك، تأخذ في الحسبان التحولات الإستراتيجية الكبرى، بقدر انجذابها الفطري إلى المقاربة الأخلاقية والمبدئية التي تنطلق من نزوعٍ وحدوي وميل متأصل لمواجهة الاستعمار. ومن حيث النتائج، دفع جبل عامل، الذي تُرك وحيدًا دون مؤازرة من رفاق الخيار الوحدوي، ثمنًا باهظًا، عندما اجتاحه الفرنسيون، ومارسوا تجاهه سياسة الإفقار والإذلال والتهميش.

في غضون سنواتٍ خمس، تحوَّل السيد عبد الحسين شرف الدين، من رمز الاتجاه الوحدوي، إلى رمز الاتجاه الكياني. وتبلور في الاجتماع السياسي الشيعي، اتجاهان:

الاتجاه الكياني الذي مثّله السيد شرف الدين، بالإضافة إلى شخصيات أخرى دينية وسياسية، من أبرزهم كبير علماء جبل عامل في ذلك الوقت، الشيخ حسين مغنية والشيخ يوسف الفقيه وآخرون.

اتجاه آخر ظلَّ على ميله الوحدوي، وكان من أبرز رموز هذا الاتجاه العالم الأديب الشيخ أحمد رضا والعالم الشيخ سليمان الضاهر وصاحب «مجلة العرفان» الشيخ عارف الزين، بالإضافة إلى تجمعات عدة بينها «الشبيبة الوطنية» وغيرها.

على الرغم من انقسامات حادة سادت بين الاتجاهين، إلا أنهما، على ما أعتقد، شكّلا مصدر التكوين التاريخي الحديث للهوية السياسية للشيعة اللبنانيين. لقد برز هذا الأمر في اتحاد الموقفين العام 1925، في بلدة النبطية في الكيفية التي تعاطيا بها مع انفجار الثورة السورية الكبرى، للحؤول دون انزلاق جبل عامل إلى اضطرابات أمنية، تتناقض مع طبيعة المرحلة الجديدة.

يمكن القول، إن تجربة الإمام الصدر هي استكمال لتجربة الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين، وهو هضم في خطابه وفكره السياسي كلا الاتجاهين المشار إليهما. أي الاتجاه الكياني الوطني والاتجاه الوحدوي العروبي الإسلامي، وللتأكيد، فإن الإمام الصدر هو صاحب مقولة: «لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه»، التي دخلت الدستور اللبناني في السطر الأول من البند الأول في مقدمته.

كما إني أعتقد بأن الشيعية السياسية المعاصرة إنما ورثت هذا التوجُّه برافديه التاريخيين، إذ باتت متمسكة تمسكًا راسخًا بنهائية الكيان اللبناني وخصوصيته، مقترنًا مع ترجمة الانتماء الوحدوي بانحياز صلب للقضية الفلسطينية، ونزوع تحرري وطني في مواجهة الكيان الصهيوني، وإدراك عميق لموجبات الجغرافيا السياسية اللبنانية الضيّقة التي تحتاج دومًا إلى عمق جيو ـ إستراتيجي يسدّ مواطن ضعفها.

لم يكن السيد ممن يمكن أن يرضى عن مشروع تقسيم المنطقة إلى دويلات من قبل الاستعمارَين الفرنسي والإنكليزي بما يتناقض مع رؤيته وعقيدته السياسية، ولكن في الوقائع التي تكرَّست وباتت حقائق قائمة، كان ثمّة إدراك عميق لديه لخصوصية الكيان اللبناني وميّزاته وفرادته

لم يكن سيد شهداء الأمة، سماحة السيد حسن نصر الله (قده)، بعيدًا عن التشكُّل التاريخي لهذا المسار، بل كان في صلبه، ومثّل حلقته المعاصرة، وتتويجًا لتجربة أخذت وقتها في التفاعل التاريخي بنتائجها الفكرية والاجتماعية والسياسية، وانطوت على تحولات كبرى ذات دلالة.

لا بدّ من القول إنه بعد مرور أكثر من قرن على ولادة الكيان اللبناني، لم يعد بين المكونات اللبنانية من يسعى إلى أو يريد إلحاق الكيان اللبناني بكيانات سياسية أكبر، لا قوميًا ولا إسلاميًا. علينا أن نقرأ التغيرات الكبرى التي طرأت على المفاهيم والأفكار والوقائع الاجتماعية والسياسية على حد سواء.

إنّ مفهوم الأمة الواحدة يجب أن يبقى راسخًا ومستمرًا. لكنه لا يتعارض البتَّة مع تعددية كيانية، وإنّ مشروعات الوحدة العربية والإسلامية باتت تحتاج إلى مراجعة وتجديد، يتُيح لها الولوج في مسار تاريخي قابل للتطبيق العقلاني، عبر فتح فضاءات التعاون والتكامل والتطور التاريخي.

إنّ بلوغ الوحدة بات محكومًا بعقلانية الوحدنة كعملية تاريخية تُصنع وتنمو وتتطور، بديلًا من التوحيد (بين كيانات متعددة) كموقف مفروض، أو كحقيقة ناجزة، أو كمشروع بسماركي يُفرض قهرًا.

إن هذا الاتجاه لا يكتمل، إلّا بالمرور حصرًا، بإعادة الاعتبار إلى مفهوم الدولة الوطنية كحقيقة غير قابلة للتجاوز، وتحتاج إلى كل جهد للبناء والتطوير.

بالعودة إلى اللقاءات الداخلية التي كان يعقدها السيد الشهيد، والتي أشرنا إليها، كانت قد سبقتها لقاءات أخرى، أكثر اتساعًا ضمَّت الكادرات والمسؤولين الميدانيين تنظيميًا وجهاديًا على مستوى المناطق، وكان السيد الشهيد يخاطب الحضور عبر الفيديو. وكانت هذه اللقاءات تُعتبر داخلية وخاصة.

في اللقاء الذي انعقد مع منطقة الجنوب اللبناني، أطلق السيد الشهيد موقفًا صارمًا: «لو أعطوني الدنيا وما فيها، كي أتخلى عن فلسطين والقدس، ما فعلت، هذه قضية عقائدية...»

هنا ترتسم هذه الثنائية الإيجابية، التي تحتوي إشكالية جدية وشديدة التعقيد تتصل بهذا التوازن الصعب، الذي تواجهه المقاومة باستمرار في الالتزام بمقتضيات المجال المحلي الوطني أو الكياني، مع اختلاف الدلالات، والمجال الوحدوي أكان قوميًا أم إسلاميًا، والذي تُشكِّل القضية الفلسطينية موضوعه الأساسي، علمًا أن كلا المجالين يتقاطعان من وجه، عند الصراع مع إسرائيل. وتندرج إشكالية علاقة المقاومة بالدولة في السياق نفسه، ولكنها تزداد تعقيدًا، عندما يُقارب الموضوع من زاوية المجال الإقليمي الذي يتصل بالقضية الفلسطينية، في حين أنها تتراجع إلى المستوى الوطني الصرف، عندما تقارب من زاوية الدور المحلي للمقاومة.

يبدو أن المرحلة الراهنة بتحولاتها المستجدة، تنحو باتجاه تغليب البُعد الوطني.

من الواضح أن هناك من يسعى إلى استثمار اللحظة الراهنة بتداعياتها إلى أقصى حد، ويحُاول قراءة المرحلة بمنطق تأبيد نتائجها وتحويلها إلى مُعطى إستراتيجي دائم، وهذا خطأُ مفهومٍ تكتيكيًا، ولكنه يقع في أخطاء إستراتيجية ذات تداعيات خطيرة.

كما لأنه لا يأخذ في الحسبان الوزن الشعبي للمقاومة، بوصفها أكبر التيارات السياسية امتدادًا داخل الساحة اللبنانية، ولأن مراعاة المقتضيات الميثاقية والتوازنات العميقة بين المكونات يجب أن تكون حاضرة في المنعطفات الكبرى، ولا يجوز التغافل عنها أو الاستهانة بها، ولأن أصحاب تلك القراءة لا يمدون قراءتهم إلى الأفق المتفجّر الذي سيصيب المنطقة بأكملها، وخصوصًا الدول الحليفة لأمريكا من جراء سياسات ترامب الاقتلاعية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

لقد شكلت حرب الإسناد الاختبار الأكبر الذي واجهته المقاومة، في ترجمة ذلك التوازن الصعب الذي سبقت الإشارة إليه.

إن فرضية العزوف عن إسناد غزة، كانت لتشكل تقويضًا خطيرًا لمصداقية المقاومة ومواقفها وأدبياتها، وفي المقابل إن الانخراط في المعركة، ينطوي على مخاطر محتملة تهدد الداخل اللبناني بتعقيداته المعروفة، سياسيًا واقتصاديًا، فضلًا عن النتائج التدميرية بشريًا وعمرانيًا.

لقد قاد السيد الشهيد الموقف، وفقًا لمعادلة إسناد تقوم على استنزاف العدو وفقًا لقواعد اشتباك وممارسة الضغوط المحسوبة عليه، مع رفض الانزلاق إلى حرب مفتوحة محليًا أو إقليميًا. ومن الناحية العملية والسياسية، كان السيد الشهيد، يسعى بشكل حثيث، إلى حماية لبنان، مراعاةً لخصوصيته وأخذًا في الحسبان وضعيته وظروفه ومصالحه، إلا أن تطور المواجهة الميدانية، أخذ منحى آخر، بفعل الأهداف الإسرائيلية والنوايا والتحضيرات التي تتجاوز لحظة حرب الإسناد وما يتصل بها.

في الحال الراهنة، ثمة مرحلة جديدة، من الخطأ تبسيط التحديات التي تطرحها وتسطيحها، وإن بعض هذه التحديات، يشكّل فرصة يجب التقاطها، كما في الحديث عن الإصلاح وإعادة بناء الدولة، فيما أن بعض التحديات الأخرى، تأخذ منحى متصاعدًا، يرفع مستوى المخاطر السيادية، مثل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية أو في مساعي تكريس الهيمنة الأميركية والإملاءات الخارجية على القرار السيادي اللبناني.

إن مسار الإصلاح يجب أن ينطلق، مع توفير كل مقوِّمات الدعم والنجاح له، ذلك أن التداعي في قدرة الدولة على تأدية وظائفها الأساسية بات خطيرًا، كما إن تحوُّل اللا-استقرار إلى سمة دائمة في الحياة السياسية اللبنانية، بات مولِّدًا لصورة الدولة الفاشلة والمجتمع المتفسِّخ والاقتصاد المُنهار، إذ استُنفدت كل الهوامش التي تتيح الاستمرار بحالة اللادولة وتأجيل الحلول.

في ما يتعلق بالتحديات الأخرى، وهي خطيرة بكل المقاييس، فإن إدارتها بتهوّر أو تسرِّع أو إذعان للخارج، من شأنه أن يهدد الاستقرار الداخلي ويطيح بمسار التعافي السياسي والاقتصادي.

إن المرحلة تفرض موضوعيًا أولوية البعد الوطني على ما عداه وتفرض مواجهة التحديات التي باتت في عقر دار الساحة اللبنانية، وتفرض رفع منسوب التفاهمات الداخلية في مواجهة الضغوطات الخارجية الهائلة التي تحاول ابتزاز الموقف اللبناني، لأنه كلّما توحَّد الموقف اللبناني بصورة عامة، كلما تراجعت فعالية هذه الضغوطات، وكلما اتسعت الشروخات الداخلية، كلما ازدادت فعالية الضغوطات الخارجية، وتستدعي المرحلة أيضًا، أكثر من أي وقت مضى تفاهمًا بين الدولة والمقاومة.

إن دعوات البعض إلى لبنان دون مقاومة، هي دعوة إلى الوقوف بالعراء في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وعدوانيته وانقلابه على ورقة الإجراءات التنفيذية للقرار 1701، رغم التزام لبنان الصارم بموجباتها.

مع إدراكنا التام لخصوصية المرحلة وتعقيداتها، التي فرضت على المقاومة الانتقال من المقاومة النشطة إلى المقاومة الكامنة، بفعل تقدّم الدولة لإدارة الموقف المترتب على مرحلة تنفيذ القرار 1701، ونحن نتطلع إلى إطلاق مسار تأهيل الدولة لدورها وقدراتها في الدفاع عن الأرض والشعب في جنوب لبنان بصورة خاصة وعلى مدى كل المناطق اللبنانية بصورة عامّة.

لقد ولدت المقاومة بالأصل من رحم البيئة اللبنانية في ظل الفراغ الدولتي، ونمت في المجال الذي لم تبادر الدولة إلى إملائه وهو مجال الحماية والدفاع، ولهذا كلما تقدمت الدولة في تطوير قدراتها الحمائية والدفاعية والردعية، كلما تقلّصت الحاجة إلى أي بدائل.

إن طبيعة الفعل المقاوم متغيّرة بين مرحلة وأخرى، وتبعًا لطبيعة الظروف والتحديات، إلا أن إرادة المقاومة ثابتة، وهي التي تبقى ملحة وضرورية ويجب أن تبقى صلبة في مختلف المراحل.

لهذا، إننا عندما نرفع شعار أنّ المقاومة باقية ومستمرة، فإننا نعني ما نقول، بالاستناد إلى السياق المشار إليه، وإن عنوانَي السيادة والإصلاح، قضيتين كبيرتين حاكمتين على مجمل التحديات والمهمات الوطنية في المرحلة الراهنة، إنهما متعاضدان ويتكاملان، وفي حال تعثّر أحدهما، فسيترك تأثيراته السلبية على الآخر.